本文來自:半導體行業觀察 作者: 編輯部

昨天,有一個新聞在半導體圈廣為傳播,那就是全球首台High-NA EUV光刻機正式發貨。在行業看來,這個售價高達四億美元的設備,是未來製造2nm以下芯片的關鍵。除了光刻機以外,忽然還需要更多的新設備、新材料和新工具了實現2nm。因此,這個節點的成本大升,是可以預見的。

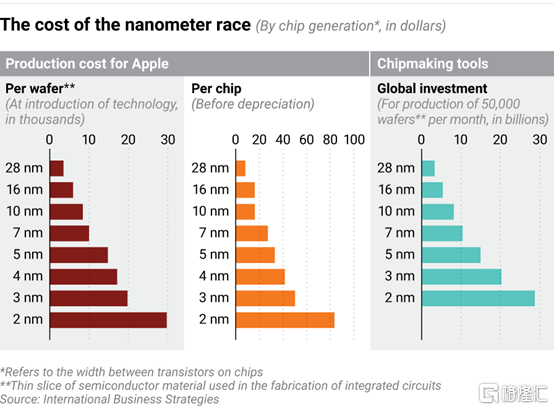

International Business Strategies 的分析師在接受日經採訪的時候更是直言,2nm 帶來的成本會更恐怖。與3nm 處理器相比,增長約 50%,這就意味着屆時 2nm 芯片每片晶圓的價格達到 3 萬美元。

正如tomshardware所説,IBS 的每芯片成本估算實在引人注目。

01

設計成本,7.25億美元

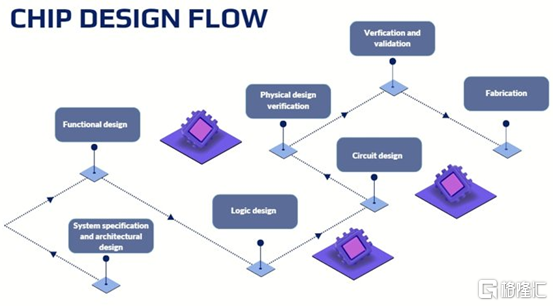

首先,我們從設計端來討論一下2nm芯片的成本。在具體談成本之前,我們先説一下設計一個芯片的流程。

資料顯示,芯片設計流程的第一步是定義芯片的要求和規格。這包括定義您的產品將做什麼、如何使用以及需要滿足哪些性能指標。一旦定義了這些要求,它們就可以用作設計架構和佈局的輸入。

確定要求後,芯片設計的下一步是創建滿足這些要求的架構,同時將成本和功耗降至最低等考慮因素。在芯片設計的初始階段,設計人員對架構做出關鍵決策,例如在 RISC(精簡指令集計算機)或 CISC(複雜指令集計算機)之間進行選擇、確定所需的 ALU(算術邏輯單元)數量、決定管道的結構和數量、選擇緩存大小以及其他因素。因為這些選擇構成了設計過程其餘部分的基礎,因此設計人員仔細評估每個方面並考慮它將如何影響芯片的整體效率和性能至關重要。這些決策基於芯片的預期用途和定義的要求,最終目標是創建高效且有效的設計,同時最大限度地降低功耗和成本。

完成架構設計階段後,設計人員創建微架構規範 (MAS:Micro-Architectural Specification),這是芯片架構的書面描述。該規範使設計人員能夠準確預測設計的性能、功耗和芯片尺寸。通過創建全面的 MAS,設計人員可以確保芯片滿足初始設計階段建立的要求和規範。徹底的 MAS 對於避免流程後期出現錯誤並確保芯片設計符合所需的性能標準和時間表至關重要。這可能涉及在不同的處理器類型或 FPGA(現場可編程門陣列)之間進行選擇。

之後,我們還要進行以下步驟:

功能設計

該過程涉及定義芯片的功能和行為。這包括創建系統需求的高級描述以及設計滿足這些需求所需的算法和數據流。此階段的目標是創建一個功能規範,可用作其餘設計過程的藍圖。

邏輯設計

此步驟涉及創建實現功能設計階段定義的功能所需的數字邏輯電路。此階段包括使用硬件描述語言 (HDL) 創建邏輯設計並使用仿真驗證設計的正確性。

電路設計

此階段涉及設計芯片的物理電路,包括晶體管、電阻器、電容器和其他組件的選擇。電路設計階段還涉及芯片的電源和時鐘分配網絡的設計。

物理設計驗證

物理設計驗證是檢查芯片物理佈局的過程。這涉及識別任何設計問題並確保芯片能夠正確製造。在此步驟中,通過邏輯模擬器、邏輯分析儀等EDA軟件工具以及設計規則檢查(DRC)、佈局與原理圖(LVS)以及時序和功耗分析等各種技術來驗證集成電路佈局的設計,以確保正確的電氣和邏輯功能以及可製造性。

驗證和確認

完成芯片設計後,就可以對其進行測試了。這稱為驗證和確認 (V&V:verification and validation )。V&V 涉及使用各種仿真和模擬平台測試芯片,以確保其滿足所有要求並正確運行。如果設計中有任何錯誤,它會在這個開發階段顯現出來。驗證還有助於確定少數最初製造的原型的功能正確性。

最後則是物理佈局設計的製作。在芯片設計和驗證後,.GDS 文件被髮送到代工廠進行製造。

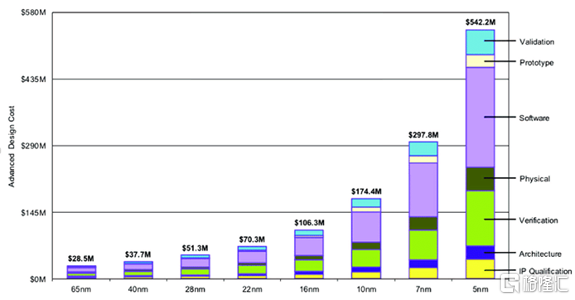

正因為擁有如此多步驟,可以預見芯片設計過程中需要涉及多少的工具和軟件之前,IBS有一張圖廣為流行。如下圖所示,展示了不同節點下生產一顆新芯片的成本。從這個圖中我們可以看到,芯片設計成本不但包括了各種IP的授權費用,還包括了軟件和驗證帶來的支出。如圖所示,在5nm的時候,芯片的設計成本已經高達5.4億美元。

但在進入到了2nm之後,這個數據更是進一步飆升。

根據IBS的一份芯片設計成本預估,設計一顆2nm 芯片的開發總計將達到 7.25 億美元。如圖所示,在芯片設計的成本中,軟件佔據了大頭,其次是Verification、Validation、物理、IP授權、原型和架構。這是可以理解的,因為先進技術給芯片設計行業帶來了巨大挑戰,所以軟件開發和驗證佔芯片設計開發成本的最大份額。例如在2nm,軟件成本就高達 3.14 億美元,驗證成本也達到了 1.54 億美元。

值得一提的是,原本在28nm的事實,軟件是芯片設計的最大成本,但這種情況在22nm和16nm時發生了逆轉。然而進入10nm後,這種情況又出現了。

02

晶圓廠,280 億美元

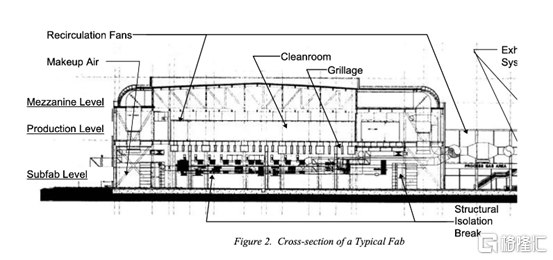

關於晶圓廠的成本,我們在過看了看到很多詳細的介紹,但其實並沒有太多詳實的參數介紹。因為在不同的工藝、不同的產能情況下,使用到的設備、工具和材料成本也不太一樣。和介紹設計成本一樣,我們先要介紹一下晶圓廠的成本構成:分別是建設晶圓廠的成本和產線上設備的成本。

首先看建廠方面,一般而言,晶圓廠的建築負責保護芯片產線免受周圍環境的影響。金孤雁的核心是潔淨室,裏面裝有生產新芯片的機器。晶圓廠的其餘部分負責儘可能地將潔淨室與外界環境隔離。下圖提供了鑄造廠的橫截面圖。請注意,因為我們需要大量的結構隔離工作來穩定包含潔淨室的生產水平,所以這部分的建設工作最終可能成為整個主題結構中最昂貴的部分。

同時,晶圓廠還需要在換氣,空氣淨化等方面做一個投資,雖然比較複雜,但是建設成本通常僅佔半導體代工廠總成本的 10-20% 左右。絕大多數成本(約 70-80%)由晶圓廠內的實際設備佔用。根據SEMI在2017年公佈的數據,在集成電路製程中,晶圓製造設備投入佔比約佔設備投資的80%,而封裝、測試設備投入則佔比分別為9%和6%。在製造過程中,最主要、價值最昂貴的三類分別是沉積設備,包括PECVD,LPCVD等、刻蝕設備、光刻機,他們佔半導體晶圓廠設備總投資的15%、15%、20-25%。

如文章開頭所示,隨着節點的縮小,光刻機的成本水升船高,整個晶圓廠的成本大幅提升也是理所當然的。

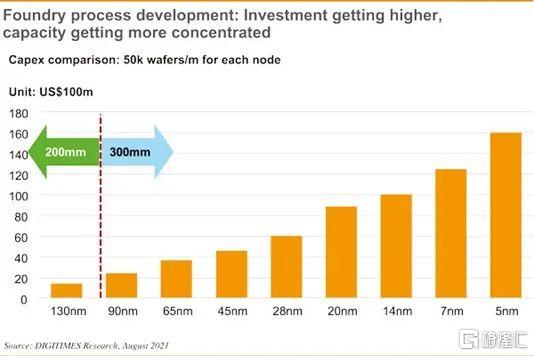

根據Digitimes在一篇文章中預估,如下圖所示,一座每月可生產 50000 片90 納米晶圓的12 英寸晶圓廠耗資約為 24 億美元。一旦推進到 28 納米,同等規格晶圓廠的成本將達到 60 億美元, 5 納米晶圓廠的成本更是高達 160 億美元。

來到3nm晶圓廠,台積電創辦人張忠謀在2017年接受彭博社採訪的時候曾透露,建設一個3nm晶圓廠的成本將會高達200億美元。由此可以看到光是花在製造晶圓廠上就驚人。

而從IBS提供的數據可以看到,每個工藝節點的投資成本和上述Digitimes所提供的數據是想盡的。在進入到2nm之後,據IBS透露,光是晶圓廠成本就高達270億美元,這無疑給廠商設定了一個極高的門檻。

同時,正因為擁有如此高的晶圓廠成本,疊加工具的升價,就會讓2nm芯片的成本顯而易見。

以蘋果的芯片為例,據IBS預計,蘋果目前的 3 納米芯片成本約為 50 美元,但並未定義芯片的芯片尺寸。Arete Research 估計,蘋果最新的智能手機 A17 Pro 片上系統的芯片尺寸在 100mm^2 至 110mm^2 之間,與該公司上一代 A15 ( 107.7mm^2 ) 和 A16的芯片尺寸一致(比 A15 大約 5%)。如果蘋果 A17 Pro 的芯片尺寸為 105mm^2,那麼一塊 300mm 晶圓可容納 586 個芯片,這使得其成本在假設的 100% 良率下約為 34 美元,在更現實的 85% 良率下成本約為 40 美元。

International Business Strategies 進一步估計,使用2nm工藝的“蘋果芯片”成本將從 50 美元上升到 85 美元左右,這意味着良率相當低。按每片晶圓 30,000 美元和 85% 的良率計算,單個 105mm^2 芯片的成本為 60 美元。當然,這是一個非常粗略的估計。

相比之下,今年早些時候的預測表明,台積電晶圓廠每片 2nm 晶圓的成本為 25,000 美元,這提醒我們,估算可能會有很大差異。

即使對 2nm 晶圓廠成本和晶圓成本進行非常粗略的估計,很明顯,使用 2nm 節點製造的芯片將比使用 3nm 級工藝技術生產的處理器更昂貴。也就是説,預計 AMD 和英特爾等公司將在未來幾年加速採用由不同節點上製造的小芯片組成的多芯片組設計,從而支付與領先節點相關的成本。與此同時,由於先進封裝成本仍然相當高,那就意味着智能手機處理器可能會在一段時間內保留單片設計。

成本越來越高,未來還有多少公司會繼續追求先進芯片?未來誰能承擔起這樣高昂的成本,不禁成為了我們思考的頭等問題。讀者們,你們又是怎麼看的呢?