2021年是互聯網行業整體敘事邏輯劇變的一年,雖然行業在各種不利因素衝擊下,褪去了高增長、高份額、高利潤率的光環,但我們對板塊的行情並不悲觀。從“情緒底——估值底——業績底”的節奏看,業績底近在眼前。短期看,因爲21Q4和22Q1預計較差的業績,很難有行業性大機會,可重點關注行業份額此消彼長帶來的情緒波動機會;中期看,在預期較低的時刻佈局長期增長動力足、壁壘高的龍頭將是不錯的機會;長期看,下一階段互聯網硬科技等新興方向亦在悄然醞釀。

摘要

從爆發增長到長坡厚雪。市場容易把短期增長的停滯外推到長期,而居民衣食住行玩的需求不會因爲外部因素的影響而持續停滯,雖然用戶見頂,但疊加了線上化率提升,互聯網長期看仍將顯著超越大部分行業增速。差別在於,以往市場認可網絡效應下平臺價值會指數級提升,從而給予行業高PE甚至PS估值,未來市場會更側重腳踏實地地按照盈利能力估值。我們認爲一旦恐慌階段過去,市場重新發現行業頭部公司長期增長動力和堅實壁壘,即使按照PE依然可以有合理的估值。

關注激烈競爭帶來市場份額此消彼長的機會。一個整體增速顯著快於宏觀大盤、且行業格局依然有明顯變化的行業,一定持續存在大量機會。

展望長期,我們認爲互聯網硬科技、出海、以及面向虛擬世界的探索是行業下一階段成長的動力所在。尤其圍繞互聯網硬科技,將是承接資本市場對原先行業爆發力需求的主體,我們認爲可積極關注互聯網硬科技在新銳公司身上的演繹;對於現有平臺型公司,新方向暫時還沒有衍生爲業績增長的主線,目前仍需要搭配原有主業的發展情況。

風險

宏觀經濟及監管政策不確定性,行業創新不及預期,行業競爭加劇風險。

2021年互聯網板塊覆盤:整體呈現強β行情

對互聯網行業而言,2021是整體敘事邏輯劇變的一年,行業的關鍵詞由“爆發”、“規模效應”、“無邊界”等變爲“監管”、“瓶頸”、“社會責任”等,行業形象出現翻天覆地的變化:

從草莽挑戰者到既得利益的捍衛者。行業由早年的出身草根、自由競爭、朝氣蓬勃的市場經濟形象,變成了具備壟斷實力,甚至利用壟斷地位去逼迫企業二選一、逼迫用戶數據隔離的典型,爲了追求自身利益,可能影響他人的權益。

從市場經濟到社會責任。平臺型巨頭“手握大權”,他們的每個動作,不僅關乎國民總時間,而且關乎國民總效率、總情緒、總產出、總浪費,輿論氛圍日趨緊張,這些巨頭即使在單純市場環境下是遵紀守法的,也不代表他們所做的事情都是合理的,而應該放在社會責任的框架裏討論。

從虛向實。互聯網行業發展的兩大要素是技術上的創新和網絡的規模。過去20年,中國的互聯網行業,似乎把主要精力都放在了衍生於規模上的“虛”的東西,如平臺的傭金、泛娛樂服務,而在技術創新這樣“實”的方向上努力不足。

從爆發增長到行業瓶頸。行業早年一直維持了高增長,然而隨着用戶滲透飽和、用戶時長大幅增加、用戶錢包份額線上化的顯著提升,行業增速自然趨緩,由此伴隨着估值方式的劇烈變化。

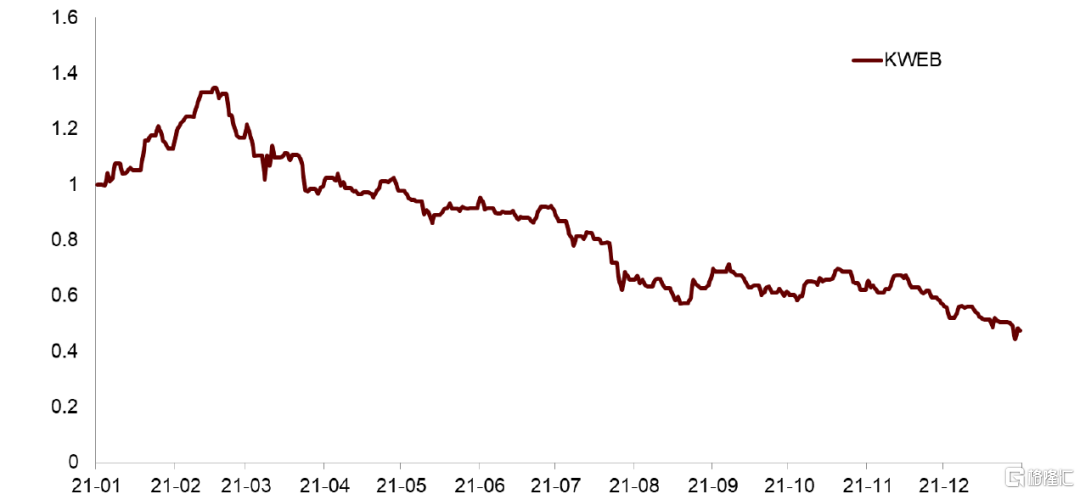

在這樣的擔憂下,市場情緒波動較大,上市互聯網公司的估值體系出現坍塌。板塊整體呈現強β行情,大部分公司全年下跌15-60%,較年初的高點跌幅則達到40-80%。我們以中國海外互聯網ETF(KWEB.US)作爲參考指標,對2021年海外互聯網公司走勢表現進行復盤,KWEB全年跌幅爲52.5%,年底較2021年2月17日的年內最高點下跌64.8%。

圖表:2021年中國海外互聯網ETF(KWEB.US)走勢

資料來源:萬得資訊,中金公司研究部

注:中國海外互聯網ETF(KWEB)是由金瑞基金公司管理的跟蹤已上市中國互聯網巨頭的ETF基金;其持倉包括騰訊、美團、阿裏巴巴、以及好未來等20餘家公司,數據截至2021年12月31日;縱軸爲KWEB指數相對2021年1月1日基準的倍數

以下是我們對2022年互聯網行業整體的邏輯判斷:

1) 2022年互聯網行業不一定會有方向性的轉折,行業需要在新的約束條件下、新的框架下找到自己的生態位,預計階段性摩擦成本依然存在。

2) 既然大的框架不變,估值邏輯回到從前就是不切實際的期待。此外,估值不會大幅提升的另一個深層次邏輯是,二級市場互聯網公司估值大幅調整導致一級市場對互聯網行業的定價體系失靈,結果反而四兩撥千斤的起到了幹預資本無序擴張的作用。一旦市場發現,按照以往的邏輯無法奏效(用市場份額和融資優勢作爲主要的競爭力,把對手消耗在快速依靠資本提升規模的階段),會自發地糾正行爲,未必需要監管人爲幹預去切斷某些行業和金融的聯繫。

3) 雖然估值無法系統性提升,但我們對板塊的行情並不悲觀,畢竟過去一年深度下跌,估值邏輯從10倍PS切換到10倍PE,離開估值去看行情沒有意義,在反映較爲悲觀預期的估值基礎上,再弱的基本面都有機會。

4) 我們認爲第一個機會來自長期穩健增長預期的基本面驅動,從目前主流的敘事邏輯上看,市場不相信互聯網公司能重回高增長、甚至對行業天花板也做了預判。互聯網過去以高增長爲標籤,10倍PS背後寄託的是公司規模或有10倍的增長,不增長的公司都被邊緣化,但接下來的現實卻是中國經濟整體增速放緩,互聯網行業用戶見頂,以5年爲維度,平臺型互聯網企業規模擴展的空間估計也就在2-2.5倍,對應的CAGR在15-20%,但即使這樣也快過大部分行業,因爲疊加了線上化率的穩步提升。這些長坡厚雪賽道上、競爭地位有保障的公司,不用再回到10倍PS,30倍PE已經可以保障可觀的收益率。

5) 我們認爲第二個機會來自於短期市場份額的動態變化。儘管被外界解讀爲壟斷,國內互聯網依然是競爭最激烈、格局變化最明顯的行業之一,公司的懈怠依然可能導致份額的下滑。尚未上市的字節跳動無疑是行業的攪局者,2016-2018年的百度、2018年的騰訊、2020-2021的阿裏巴巴、2021年的快手,都曾因爲字節旗下某個業務的快速成長而被市場質疑。

6) 機會一和機會二都並非一蹴而就,機會一需要看到收入增速企穩,機會二需要對競爭格局動態變化的確認,在這一過程中伴隨着2022年行業整體業績大概率前低後高的節奏,需要耐心。

7) 展望長期,互聯網硬科技、出海、以及面向虛擬世界的探索是行業下一階段成長的動力所在,不過這些新的敘事邏輯發生在個體的新銳公司身上纔會有更明顯的體現;對於現有平臺型公司,新方向尚未成爲增長主線,目前仍需要搭配原有主業的發展情況,有望錦上添花,卻無法雪中送炭。

監管:市場預期相對充分

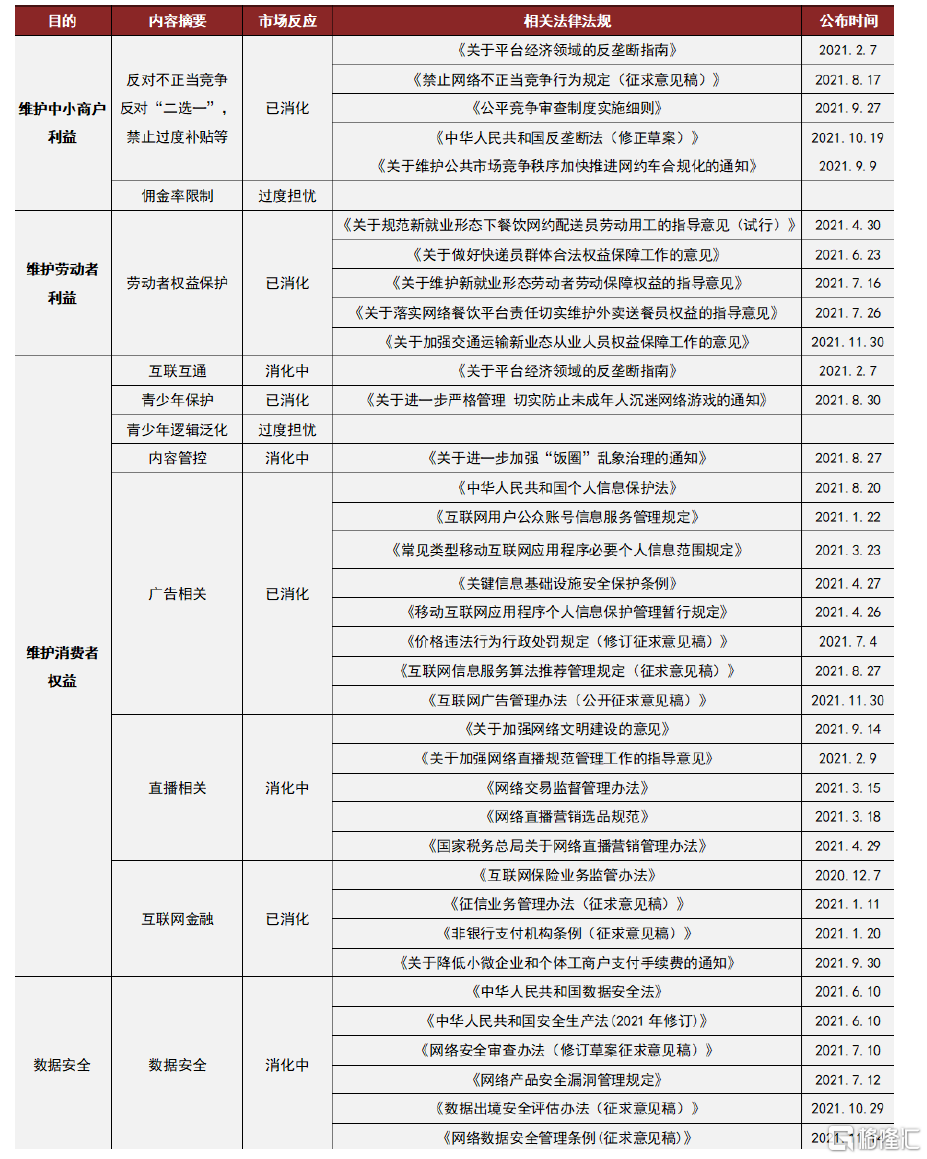

監管思路更加清晰,市場預期相對充分

和2020年一樣,2021年的中央經濟工作會議再次強調了“加強反壟斷和反不正當競爭”,但從“防止資本無序擴張(2020)”到“要爲資本設置‘紅綠燈’,依法加強對資本的有效監管,防止資本野蠻生長(2021)”。一方面反壟斷和反不正當競爭的方向不變;另一方面,有了更多經驗積累後提出紅綠燈的概念,表面監管的脈絡更爲清晰、更加有的放矢。監管嚴格且細緻地規範了互聯網公司的經營行爲,實現了對弱勢羣體的保護,防止了資本的無序擴張。

圖表:近一年主要監管政策總結

資料來源:市場監管總局網站,中國人大網,網信辦,稅務總局網站,中金公司研究部

監管或將幫助國內互聯網率先找到思想自覺

技術進步驅動着有着更大的成長性的新要素的出現,但其並不能在一開始就從本質上梳理清楚自己究竟意味着什麼。就像大航海時代初期人類面對海洋時還無法跳出陸地思維的框架,此時只有新要素,沒有新秩序,因爲新要素並未獲得思想自覺。

互聯網即如此,行業大規模興起20多年的時間帶來了鉅變,但迄今還談不上獲得思想自覺,也構不成新秩序。作爲私企的互聯網公司,法律身份是在實體空間中被界定的,擁有私人公司的權利,理論上其所採取的各種競爭策略,都是自身的權利;但實際上,互聯網公司在虛擬空間提供了公共品,獲得了公共權力,進而直接或間接的換來了企業長期發展的動力。作爲提供公共品的私人企業,就必須承擔起公共責任,而不能只在純粹的市場環境下考慮問題。這是互聯網這種新要素和已有社會秩序之間的關係,只有恰當的處理這種關係,新要素才能獲取思想自覺和法律確定性,新秩序才能形成。

事實上,互聯網這種新要素和已有社會秩序之間的關係,哪怕放在全世界,都是在發展演變中、需要不斷去探索的問題,監管並不是中國互聯網的獨有現象,而是全球性問題,而且是無法迴避的問題,只要保持迴避,新要素就會與已有秩序形成各種衝突,雙方都可能持續受到傷害。我們是全世界敢於率先去面對和解決新時代問題的國家,哪怕短期遭到陣痛,長期來看我們認爲我國的互聯網企業率先進入了尋找與已有秩序間關係的大潮中,也有望更早獲得思想自覺。

“新新要素”萌發背景下,互聯網新要素長期更容易與監管形成良好秩序

人類社會有兩種秩序,自下而上分佈式自生秩序和自上而下集中式頂層秩序。web1.0並沒有脫離自上而下的集中式頂層秩序,平臺提供什麼,用戶消費什麼;web2.0開始演化出自下而上分佈式自生秩序,開始有UGC,但平臺本身管理還是集中式的、有頂層秩序的色彩;web3.0帶來了一種純分佈式世界的暢想,從用戶的活動,到平臺的管理,都是分佈式的,它能夠實現與集中式類似的功能,但卻是由羣體意識主導,無需集中管理。

如果說以web1.0和web2.0爲主的互聯網新要素,和已有社會秩序之間的關係已經充滿了新挑戰,那麼處在萌芽中的web3.0思潮更有可能帶來與已有社會秩序之間強烈的衝突,甚至因爲web3.0所構建的羣體是不定型的,沒有特定的管理者,也不依賴於任何特定的物理設備,監管想要對web3.0進行約束,都無法像以往那樣找到合適的切入路徑。雖然目前web3.0仍然是遙遠的想象,但想到一個完全區別於傳統世界的數字世界有可能出現,甚至蘊含着純粹個體主義秩序的可能性,成爲比目前互聯網這種新要素更新的“新新要素”,我們都認爲眼下互聯網這種要素和已有秩序之間的矛盾會顯得不值一提。

時代的發展並不完全取決於某一種要素或某一種頂層設計,而是多種力量博弈的結果,現階段的數字秩序是由web2.0的數字平臺所主導的,而web2.0的管理是集中式的,監管可以輕而易舉的對其施加影響,二者反而更容易找到平衡的關係,共同參與到與更新要素之間的博弈。某種程度上,web3.0的呼聲越高越容易造成web2.0平臺和監管之間更好的關係。我們認爲市場目前所擔憂監管與互聯網企業間緊張的關係,將來甚至有很大可能發生逆轉。

電商:宏觀低迷待反彈,滲透率提升是趨勢

宏觀消費目前相對低迷,2022或有邊際改善和前低後高可能

電商發展有賴於宏觀消費大環境,對大環境的判斷我們主要參考中金策略組的結論,僅從互聯網行業視角稍作補充。

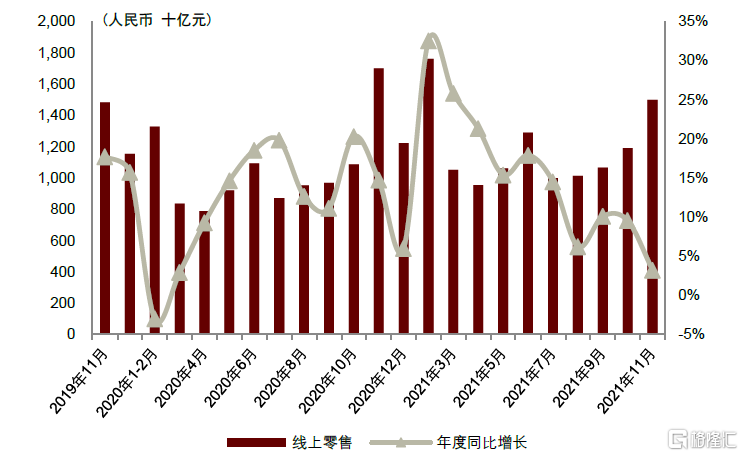

宏觀上持續不斷的疫情對低收入羣體造成了重大幹擾;且由於外部環境變化,一部分行業從業人員收入受到影響,而這些人此前多屬於消費中堅力量;同時政策鼓勵全民節約意識,倡導簡約低碳的生活方式,共同造成了居民整體消費傾向偏低。

從疫情影響角度看,國內疫情2020年Q1突如其來,但Q2已逐步復甦,互聯網更是扮演復甦先鋒角色,在2020年Q3和Q4,在全球普遍受影響較大的情況下,國內一枝獨秀,遊戲的高基數是2020年Q1-Q2,實物電商是2020年Q2-Q4,本地生活是2020年Q3-2021年Q1。轉折點出現在2021年Q2,Delta變種在國內出現,7月末南京和10月中旬內蒙古等疫情以及更新的變種Omicron在我國較嚴格的管控政策下直接對實物電商、本地生活等造成了明顯影響。

宏觀經濟和疫情等因素是我們所面對的客觀事實,結合中金策略組的判斷,儘管當前中國宏觀政策面臨多重約束,但增長持續偏弱也意味着政策的主要矛盾可能向“穩增長”轉移。我們預計電商行業在2022年Q1仍將受到消費偏弱的影響,最快可能在Q2開始改善。基於上述假設,我們測算整體電商大盤(以各線上化平臺GMV總和爲基礎計算,包括中心化電商平臺、直播電商及社區團購等[1])在2022年將呈前低後高的趨勢,整體增速將達到17%。

國內零售線上化依舊空間廣闊,得益於三大趨勢

短期線上滲透率雖透支,但不必過度線性外推

2020年疫情帶來了電商滲透率的快速提升,當時被描述爲“跨越式發展”,2021年市場發現新增人羣的消費頻次並不如想象中樂觀,反帶來了高基數的壓力,2021年滲透率與2020年基本持平,因此敘事邏輯又轉變爲“行業見頂、增長潛力被透支”。我們認爲,這兩種說法都有失偏頗,前者高估了行業且已被修正,後者很大概率上低估了行業,未來也有望被修正。

►我們認爲,從用戶時長、品類和體驗升級方面來看,電商的滲透率仍有較大的提升空間。

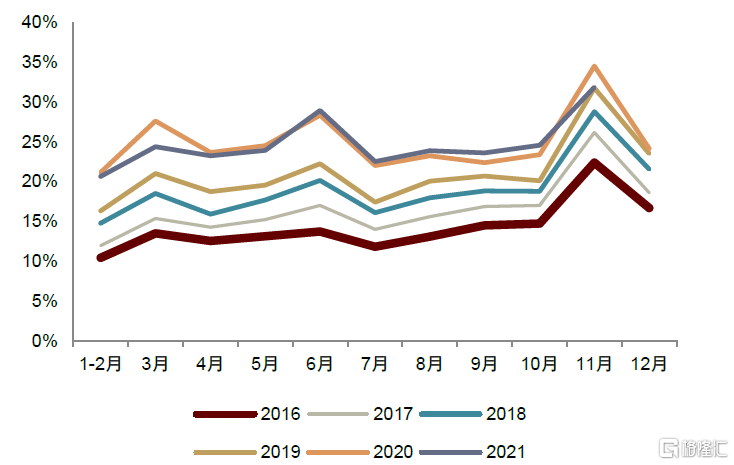

圖表:受宏觀消費疲軟影響,線上零售增速放緩

資料來源:國家統計局,中金公司研究部

圖表:實物零售線上化滲透率在2020年迅速提升後持穩定態勢

資料來源:國家統計局,中金公司研究部

從線上化視角來看,得益於三大趨勢,零售線上化增長潛力的想象空間依舊廣闊。

►直播電商:直播電商是一場信息革命,做到了“所見即所得”,且搭配更敏捷更柔性的供應鏈後威力倍增。長期來看品牌自播佔比將穩步提升。我們認爲短期行業份額的變量將主要由直播電商的發展所驅動。

►農產品電商:隨着模式創新和履約升級,如今既有社區團購搶佔下沉市場生鮮高頻入口,又有中心式電商、前置倉、超市到家等渠道不斷提升農產品線上化比例。

►即時配送:前置倉和超市到家(京東到家/美團閃送/淘鮮達)等小時達模式滿足消費升級的需求,用戶體驗反向強化用戶購買行爲。

直播電商:流量紅利下供應鏈持續升級

直播電商的發展可能會擾動電商行業存量競爭格局,但我們的分析先從行業增量視角入手。

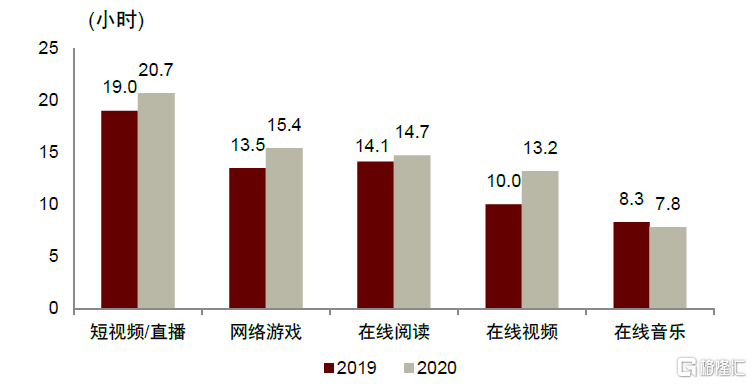

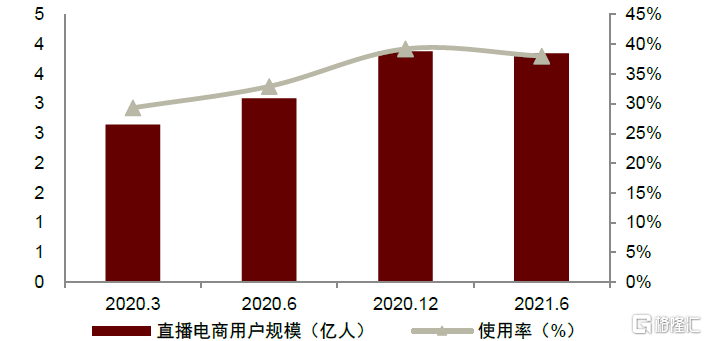

新的內容形式帶來新的消費體驗,電商直播消費者人羣持續滲透。CNNIC數據顯示截止2021年6月,中國短視頻用戶使用人數爲8.87億人,佔中國網民整體規模的87.8%;網絡直播用戶規模爲6.37億人,佔中國網民整體規模的63.1%;而電商直播用戶規模達到3.84億,同比增長7524萬,佔網民整體規模的38%。貝恩數據顯示2020年短視頻/直播軟件月均使用時間達20.7小時,帶動了消費模式的轉變。

直播電商並非單純流量變現邏輯,而是一場信息革命。視頻時代做到了真正意義上的“所見即所得”,創作者和消費者都因爲門檻降低擴大了適用範圍,獲得了全新的購物體驗。我們認爲直播電商將進一步佔領用戶時長,成爲未來電商消費的重要場景。

圖表:各類手機應用月均使用時長

資料來源:貝恩公司,中金公司研究部

圖表:2020.3-2021.6網絡直播用戶規模及使用率

資料來源:CNNIC,艾瑞諮詢,中金公司研究部

直播電商搭配更敏捷更柔性的供應鏈後威力倍增。直播電商模式擴大了供給和需求者的範圍,生產商更方便接觸用戶並實時互動,瞭解用戶真實需求。“推拉結合”的生產方式可實現基於真實需求驅動的供應鏈運作模型,減少冗餘庫存,提升貨物週轉。

品牌自播和達人直播共同發力,全方位實現用戶的觸達和轉化。我們認爲,品牌自播對品牌而言,是一項大而全的通用能力,具備一定的可複製性,長期看比將逐漸穩步提升;而達人直播,核心是發揮達人小而精的感染力,需要具體情況具體分析。艾瑞預計品牌自播成交額佔比將不斷提升,至2023年成交額佔比接近50%。以淘寶直播爲例,3Q21 (LTM) [2] 淘寶直播中商家自播GMV佔直播總GMV的比例已達到60%。

農產品電商:低滲透率下多模式競爭,巨頭爭搶的萬億增量市場

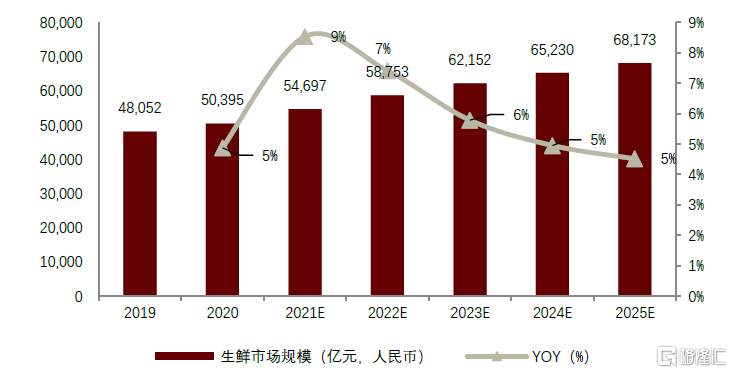

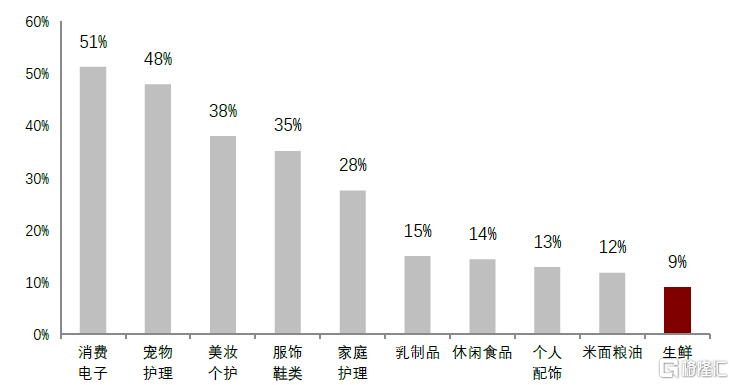

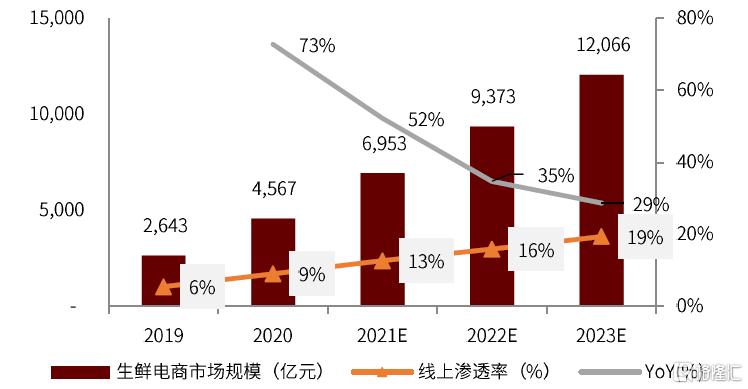

生鮮農產品具有剛需、高頻兩大屬性,是低滲透率下的萬億級增量市場。生鮮農產品的剛需和高頻屬性形成了龐大的市場,艾瑞諮詢預計到2023年中國生鮮零售規模將達到6.2萬億元。農產品供應週期長、保質期短、產地分散、標準化率低、損耗率高等對物流倉配和產地整合提出了較高的要求,同時低客單價使電商滲透率長期較低,2019年生鮮品類電商滲透率僅約6%,2020年受疫情拉動升至9%,遠低於3C電子和服飾等線上優勢品類。2015年以來農產品生鮮領域探索出了中心式電商、前置倉、倉店一體、超市到家、社區團購等多種模式,各模式分別從“多快好”和“省”兩個維度切入,目前處於多模式共存、滲透加速階段。

圖表:生鮮農產品萬億級賽道

資料來源:艾瑞諮詢,中金公司研究部

圖表:2020年生鮮品類電商滲透率佔比約爲9%

資料來源:Euromonitor,久謙諮詢,智研諮詢,國家統計局,中金公司研究部

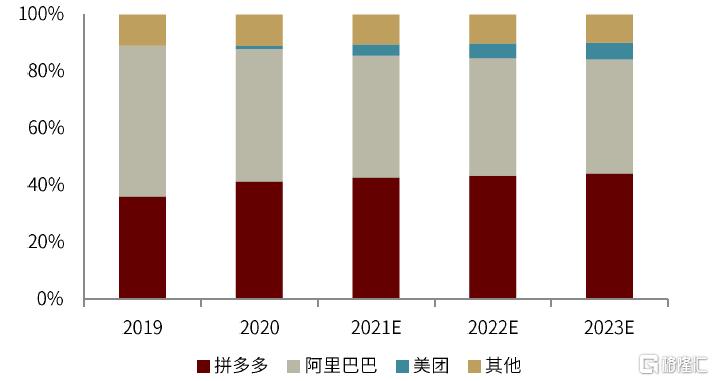

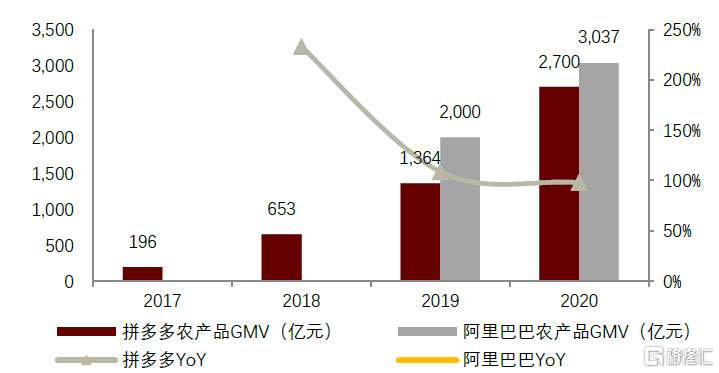

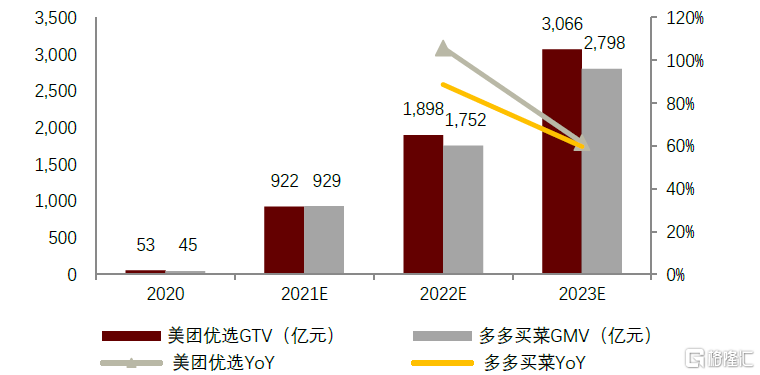

我們預計農產品電商滲透率有望在2023年接近20%,2020-2023年農產品電商規模CAGR達38%,主要受電商平臺農產品品類拓展和社區團購加速生鮮滲透的驅動。我們看好農產品方向的拓展,因爲供需間差距會迅速收窄。分平臺看,拼多多和阿裏巴巴有望以平臺電商模式持續發力,拼多多佈局早、模式順,並通過免傭金、“百億農研”以及多多買菜等項目發展農產品生鮮領域,我們預計拼多多農產品銷售有望在2022年超過阿裏巴巴;美團則是更多憑藉美團優選、美團買菜等新模式異軍突起,市場份額也有望逐步擴大。

圖表:預計農產品電商滲透率在2023年將接近20%

資料來源:公司公告,中金公司研究部測算

圖表:拼多多、阿裏和美團有望成爲主要參與者

資料來源:公司公告,中金公司研究部測算

圖表:驅動力一:電商平臺生鮮品類GMV高速增長

資料來源:公司公告,中金公司研究部

圖表:驅動力二:社區團購推動生鮮行業發展

資料來源:公司公告,中金公司研究部

即時配送:消費升級下規模有望快速增長,多業態共存滿足細分需求

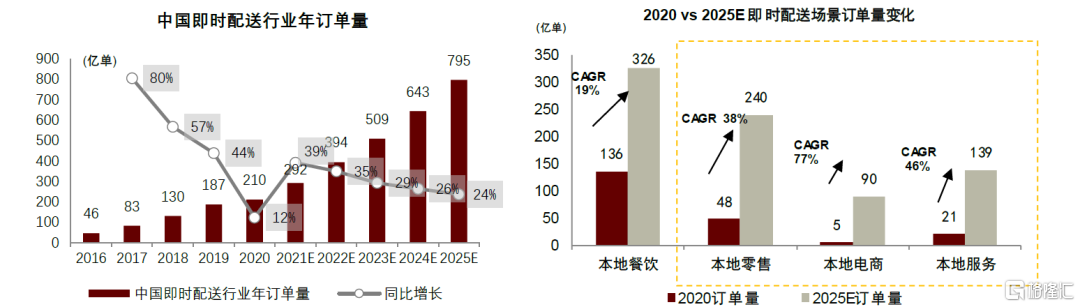

消費升級下即配市場規模有望快速增長。2016年以來我國即時配送市場快速增長,2020年訂單量約爲210億單。受益於消費升級下本地零售、近場電商、本地服務等新興本地消費場景的崛起,艾瑞預計2025年即配市場訂單量有望達到約795億單,5年CAGR 31%,其中新興場景如本地零售、本地電商和本地服務的單量佔比將從2020年的35%提高至2025年的59%。我們認爲即時配送通過完善末端小時達履約網絡,滲透到傳統電商較難觸達的品類,提高用戶體驗且創造更多即時消費需求,在供給端也幫助更多商家實現數字化。小時達也提升了傳統電商中消費者的體驗,強化用戶購買行爲提升粘性。我們認爲即時配送的快速發展也有望繼續推動線上零售滲透率的提高。

圖表:受益於新興本地消費場景的崛起,即配市場2025年有望達到約800億單,5年CAGR 31%

資料來源:順豐同城招股書,艾瑞諮詢,中金公司研究部

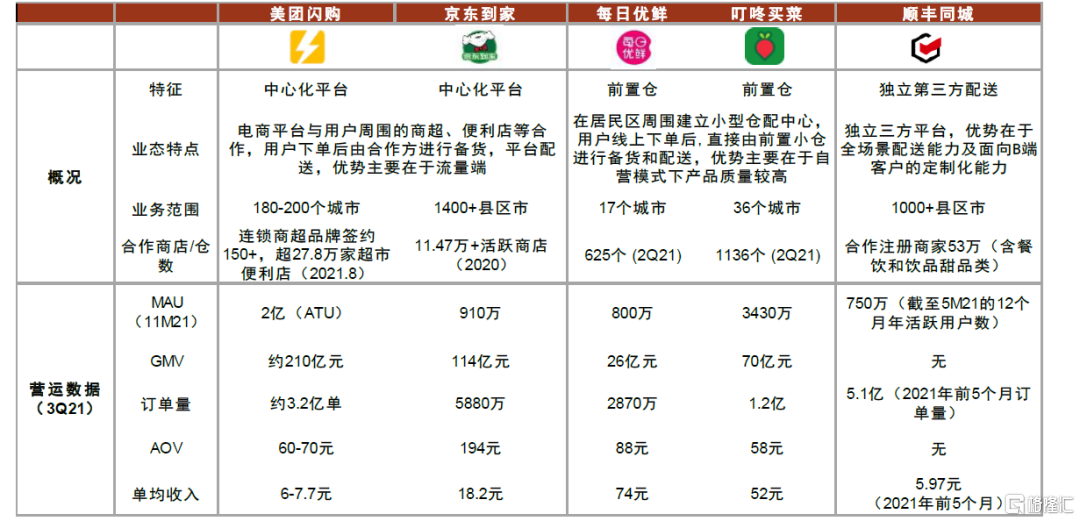

多種業態共存滿足細分需求。我們認爲長期來看中心化平臺可基本滿足消費者即配需求。自營模式可滿足用戶對高質量產品的需求,如生鮮產品等。而獨立第三方物流配送商或將更多滿足B端客戶定製化配送需求。

圖表:即時配送領域多種業態共存滿足細分需求

資料來源:Quest Mobile,易觀分析,數據超市,新浪網,億歐網,順豐同城招股書,公司公告,各公司官方網站和小程序、APP,中金公司研究部

總結:2022年電商規模仍存在增長動能

我們用“電商規模=整體零售規模×電商滲透率”的框架分析電商行業。我們認爲直播電商、農產品電商和即時配送分別在用戶時長、用戶選擇和用戶體驗方面有優勢,零售線上化率長期的提升擁有較強的確定性,而整體零售大盤增長則是2022年的不確定性變量。若出於審慎角度假設消費增速較緩,滲透率亦可推動電商規模的提升,若2022在穩增長政策下疊加2021低基數效應,消費增速穩步復甦,則電商板塊將迎來更大反彈。

行業份額仍有變數

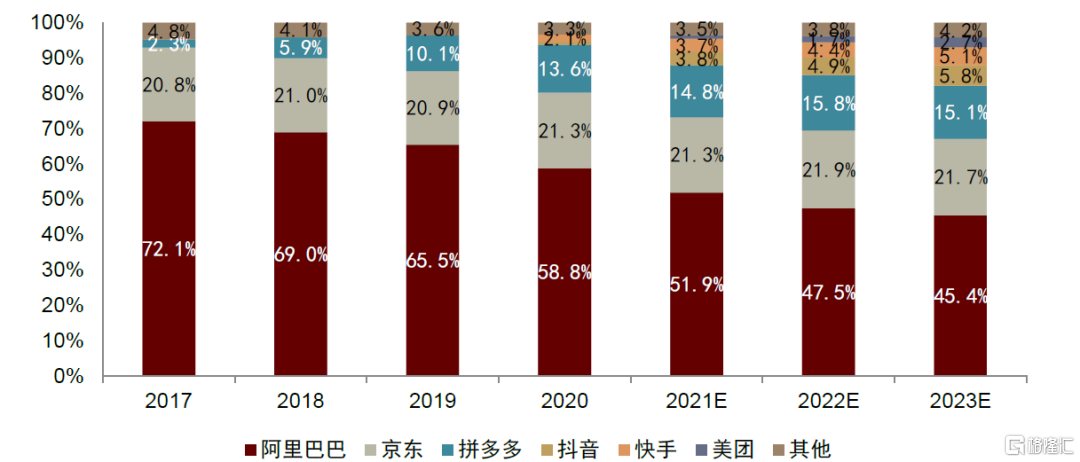

我們認爲短期國內電商份額的變量主要集中由直播電商的發展所驅動。

抖音、快手、淘寶直播三足鼎立格局基本形成。1)抖音:堅持“興趣電商”,實現從興趣人羣識別與觸達、到購物興趣激發、再到購物需求承接的高效轉化路徑;2)快手:堅持“信任電商”,以私域流量的優勢實現了流量變現,很多消費者購物源自於對主播的信任;3)淘寶直播:從“貨架”邏輯走向“發現”邏輯,主打“發現電商”。

圖表:抖音、快手與淘寶直播的模式對比

資料來源:抖音官網,快手官網,熱浪引擎官網,阿裏媽媽官網,QuestMobile,紅人點集,中金公司研究部

綜合來看,我們預計阿裏巴巴將持續夯實供應鏈優勢並投資下沉市場,但國內份額預期持續下降;拼多多和京東憑藉農產品品類擴張及消費者體驗升級得以穩定份額;抖音和快手受益於直播電商模式興起,預計其電商GMV合計佔比將從2020年不到3%上升至2023年超過10%,同時,因爲抖音和快手的增長是行業短期份額變化的主要原因,一旦出現增長驅動因素趨緩的跡象,市場有望重估競爭格局;美團受益於農產品電商及即時配送趨勢,有望通過社區團購、閃購、買菜穩步切入零售領域。

圖表:電商平臺份額變化預測

資料來源:公司公告,中金公司研究部測算

本地生活:線上滲透率仍低,消費回暖後或有更大彈性

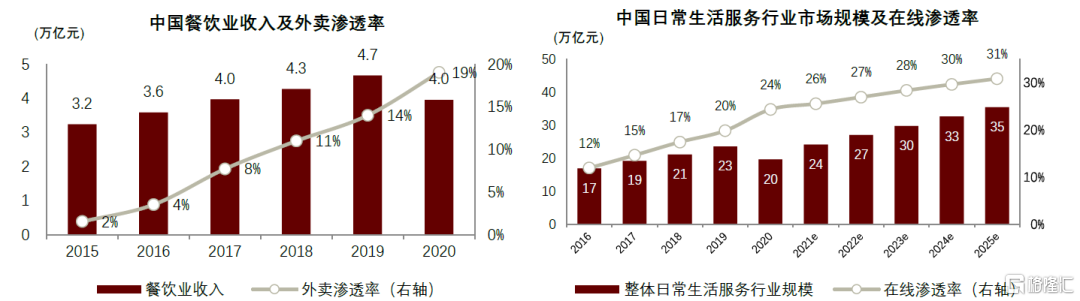

本地生活線上滲透率仍低,消費回暖後彈性或更大。據艾瑞,預計未來隨着生活服務數字化的加速及用戶下沉,2025年生活服務行業線上化率有望提升至31%,對應10.9萬億元市場規模,CAGR爲18%。即使從發展最成熟的外賣來看,據美團研究院,2019年外賣收入佔中國餐飲業收入比例爲14%,我們預計2020年提升至19%。從更爲寬泛的口徑來看,我們用居民食品菸酒支出作爲分母以表現外賣對於在家做飯場景的替代效應,這一比例在2020年約爲8%左右,相比目前電商25%的滲透率[3]仍低,增長空間較大。儘管美團外賣指引4Q21和1Q22受宏觀消費需求疲軟及個別地區疫情影響,增速將有所放緩,但我們認爲外賣及本地生活長期空間仍大,疫情趨緩及消費回暖後預計增速彈性也更大。

圖表:本地生活線上滲透率仍低

資料來源:艾瑞諮詢,國家統計局,美團研究院,中金公司研究部

本地生活競爭格局也更優,美團本地生活龍頭地位較爲穩固。本地生活是即時商流與即時物流雙輪驅動的“重資產”業務。到家賽道多輪洗牌後剩下美團和餓了麼兩家主要競爭對手,實質競爭格局遠好於電商領域。到店賽道特徵在於仍涉及線下交易,完整的交易閉環和消費者認可比較重要;雖然大量競爭者參與,但大都很難演化出全國性的組織和管理能力。且抖音快手等平臺入局到店業務並不會對美團增長形成明顯衝擊,因爲美團在消費者的認可、閉環轉化上優勢仍較強,且抖音取得了廣告收入更多是擠佔了中小參與者的份額。

廣告大盤:短期低迷成定局,長期空間依舊清晰

宏觀及監管全方位衝擊

廣告是經濟的晴雨表,目前互聯網廣告增速放緩亦在所難免。具體而言,我們認爲目前衝擊主要來自以下四個方面:

► 部分行業整體受到衝擊,廣告主直接受影響:主要包括教育行業和遊戲行業,還有地產、互聯網金融、醫美等行業等。

► 宏觀消費疲軟:2021年3季度社會消費品零售總額同比增速從1/2季度的34%/14%放緩至5%,線上、線下零售總額和線上虛擬銷售同比增速均在放緩。

► 對此前廣告形式的規範:包括對開屏彈窗廣告的整治、11月26日發佈的《互聯網廣告管理辦法(徵求意見稿)》要求通過互聯網媒介推銷商品及服務的形式標明“廣告”、要求視頻插播廣告確保一鍵關閉等更嚴格的規定。

► 《個人信息保護法》的潛在影響:我們認爲聯盟類廣告和引流至電商交易的廣告可能會承受更大的壓力。短時間內行業短期增速放緩不可避免,但競價廣告主數量減少可能會導致單價降低利好有預算的廣告主,有望起到彌補作用;此外,在外部廣告承壓後,平臺內循環廣告可能需要承擔更高的KPI。

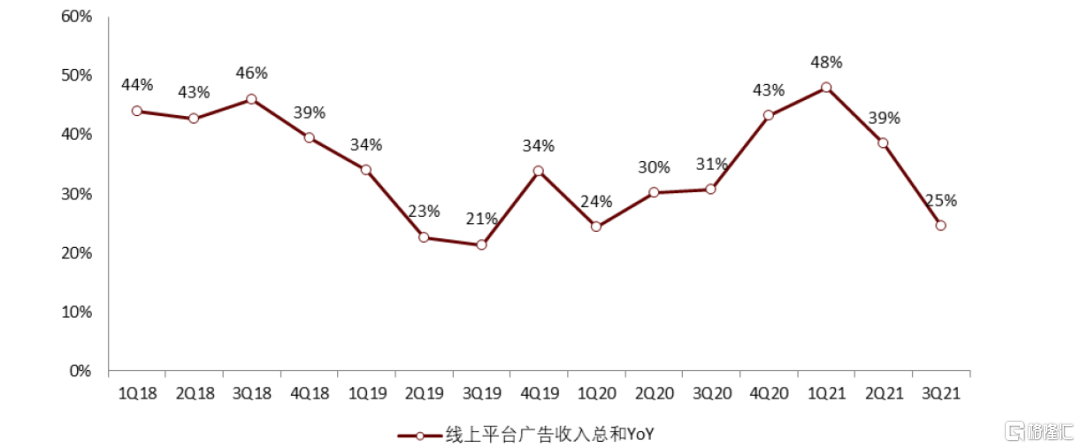

圖表:2021年3季度線上平臺廣告收入總額增速放緩

注:以上收入來自騰訊、字節(中金估計)、快手等19家線上平臺廣告收入加總,不包括電商平臺(如阿裏、美團等)廣告收入 資料來源:公司公告,Latepost,中金公司研究部

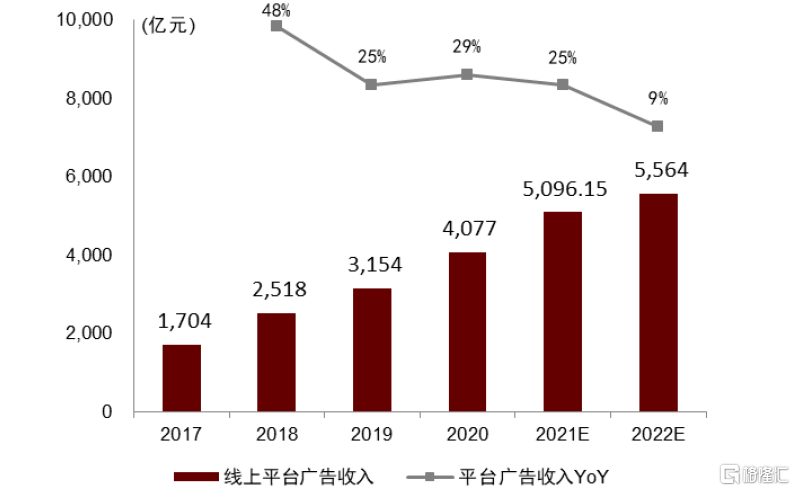

我們預計廣告大盤將持續低迷至2022年2季度

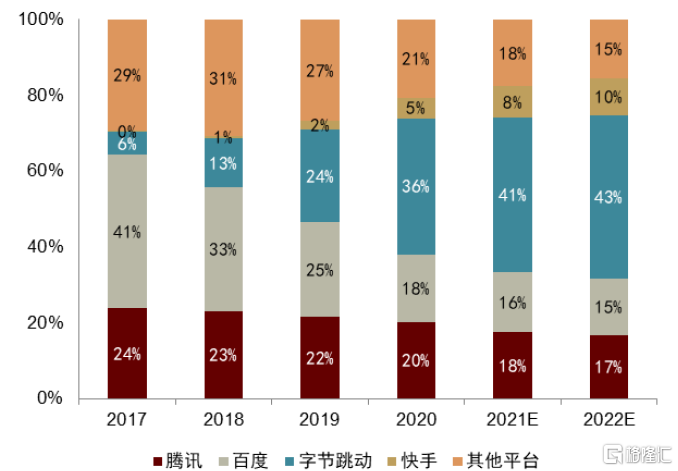

我們加總騰訊、字節[4]、百度、快手等19家線上平臺的廣告收入,用以模擬非電商類的線上廣告收入,預計2021/2022年線上廣告總收入將同比增長25%/9%至5096億/5564億元。展望2022年,我們預計廣告大盤仍將顯著受到經濟大盤影響而承壓,從節奏來看2022年上半年壓力將大於下半年。我們預計2022年下半年開始,這些平臺的廣告收入同比增速將在2021年下半年低基數上有所回升。但廣告大盤或滯後於宏觀經濟波動。

圖表:我們預計2022年線上平臺廣告收入同比增長9%至5564億元

資料來源:公司公告,中金公司研究部

圖表:我們預計短期短視頻廣告仍將獲取更大市場份額

資料來源:公司公告,中金公司研究部

從用戶和ARPU角度看各平臺潛在天花板

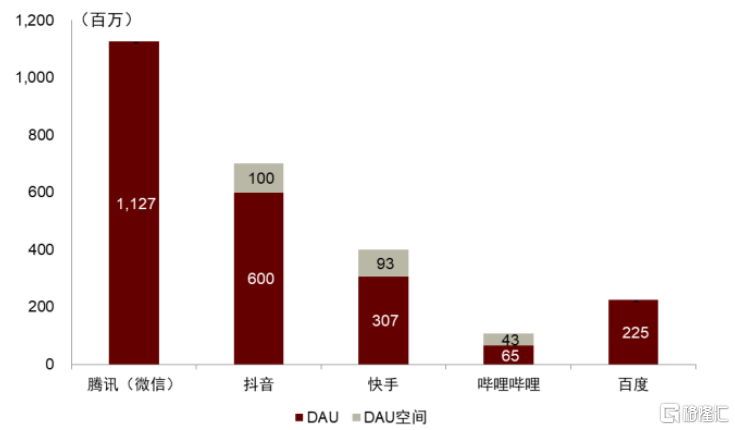

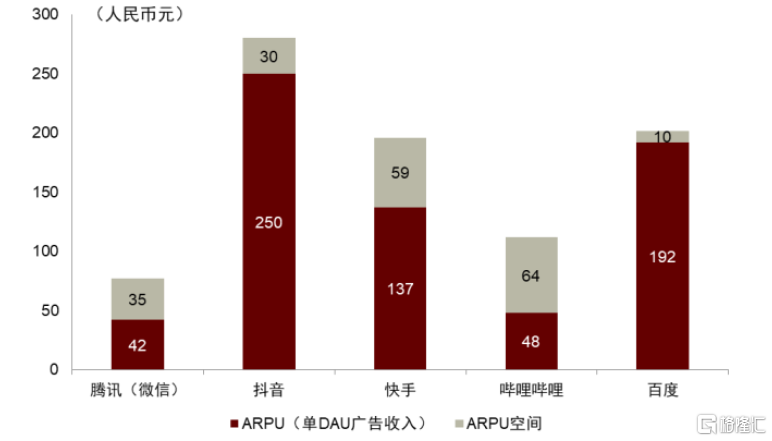

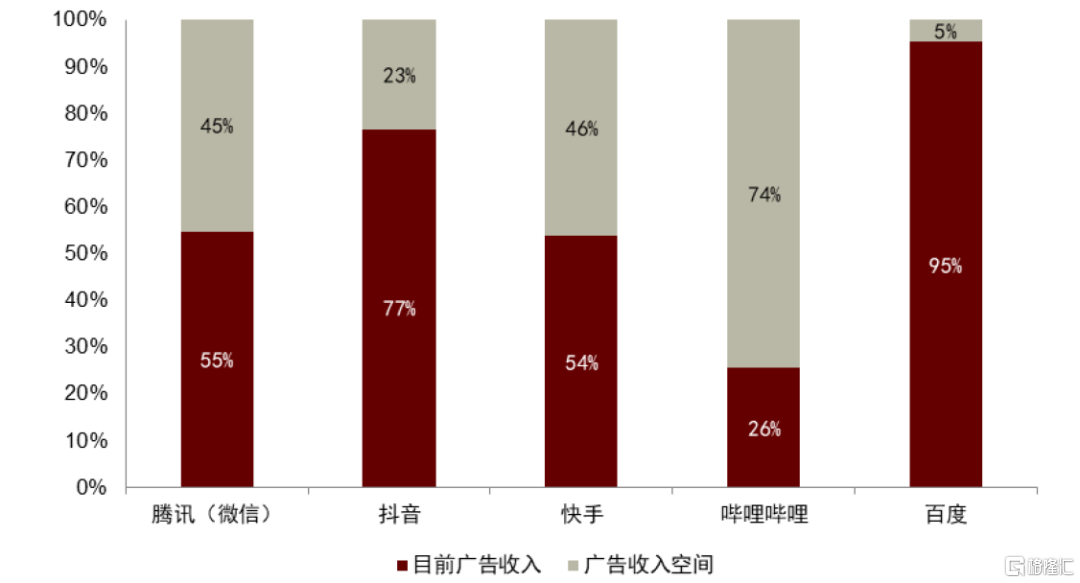

我們認爲互聯網廣告市場即使不預期革命性的變化、依舊有明確成長空間;且即使3-5年後行業規模翻倍,由於效率仍在持續迭代和提升,長期也有望跑贏整個宏觀經濟增速,我們從DAU和ARPU考察主要廣告平臺的發展空間[5]。

► 用戶方面:我們認爲相比2021年的平均DAU,知乎或有翻倍空間,B站還有66%的空間,快手還有30%的空間。

► ARPU方面:從信息流廣告效率出發,或許能夠對標行業最高水準——抖音。長期我們將各平臺的廣告變現潛力對應抖音的水平,依次是百度(72%)、快手(70%)、嗶哩(40%)、騰訊(27%),相比2021e廣告ARPU成長空間爲快手(40%)、百度(0%)、嗶哩(130%)、騰訊(80%)。

圖表:各平臺2021E平均DAU與長期DAU空間

注:騰訊DAU爲2021年前3季度按MAU 90%估算的平均值,知乎DAU爲按照2021年平均MAU預測25%估算的平均值資料來源:公司公告,中金公司研究部

圖表:各平臺2021E單DAU廣告收入與長期ARPU空間

注:騰訊廣告收入採用我們對微信廣告收入的估計值,知乎廣告收入包含內容商業化解決方案資料來源:公司公告,中金公司研究部

綜合以上可以得出各平臺廣告收入長期空間。我們認爲還處於成長期的平臺如知乎、B站等廣告收入至少有2-4倍的空間;變現較剋制的微信廣告和廣告商業化還未成熟的快手,其廣告收入還有約80%的空間。估算僅考慮平臺信息流廣告加載率、單價等潛力,特色廣告形式可能會拓展廣告收入的天花板。

圖表:各平臺廣告長期ARPU潛力估算

注:騰訊對應微信廣告收入估測 資料來源:公司公告,中金公司研究部

出海:內部競爭不如放眼世界,降維攻擊

互聯網公司應以超越地域和民族的格局來形成戰略

大型互聯網平臺邊際收益的增加會遠超規模提升後帶來管理上的邊際成本增加,導致大型互聯網平臺傾向於在全球範圍內擴張。2021年外部環境劇變使中國互聯網公司意識到應該以超越本國、超越民族的格局來佈局才能較大限度地發揮自身的規模效應。

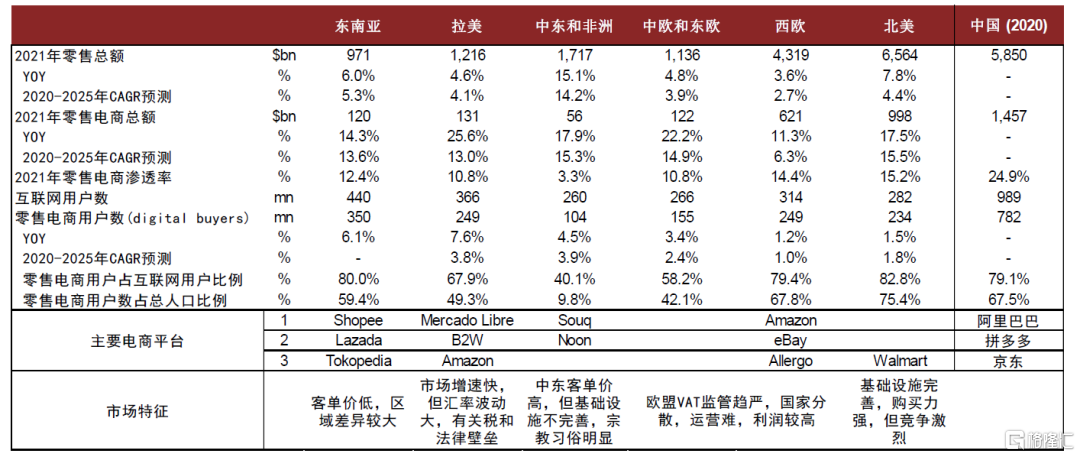

電商出海:機遇與風險並存,謹慎樂觀看待模式輸出

我們認爲東南亞、拉美和北美地區均蘊含機遇:東南亞和拉美爲新興潛力市場,區域電商GMV在1000-1500億美元之間,滲透率不足13%;北美爲發達市場,eMarketer預測中老年羣體加速滲透疊加用戶開支提升,有望帶動2020年-2025年電商GMV CAGR在15%以上。

圖表:東南亞、拉美和北美風險和機遇並存

資料來源:Bain,World Bank,國家統計局,eMarketer,公司公告,Bloomberg,Wind,中金公司研究部

注:人民幣美元匯率取6.7;阿裏巴巴取FY2021財年;東南亞2021年零售電商用戶數截至21H1

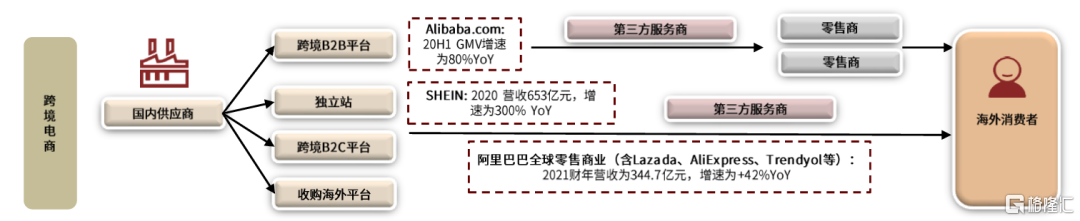

多年以來,我國跨境電商形成了以Alibaba.com爲代表的跨境B2B平臺、以SHEIN爲代表的獨立站、以速賣通爲代表的跨境B2C平臺和以Lazada爲代表的本土化運營平臺四種主要模式,近期字節旗下Fanno和快手旗下Kwai也對海外直播帶貨躍躍欲試。

圖表:我國電商主要跨境模式

資料來源:公司公告,億邦智庫,中金公司研究部

阿裏巴巴作爲電商出海先鋒,在B2C和B2B領域,阿裏巴巴立足於中國供應鏈優勢和成熟的電商經驗;在通過併購和投資在東南亞、土耳其和巴基斯坦等地完成海外電商本土化佈局。截止2021年9月30日,以阿裏巴巴國際零售商業作爲整體來看,月活躍用戶數在全球排名第4,過去12個月GMV在全球電商排名第6;以單體平臺來看,Lazada分別位列第7和第12名。

我們認爲電商出海的空間巨大但面臨一定風險,保持謹慎樂觀態度。短期看,有潛力的海外市場大都有本地化運營方面佔據優勢的海外競爭對手;且疫情後我國物流成本、原材料成本的攀升和人民幣升值對於跨境電商存在一定衝擊;部分國家地區的政策也帶來不確定性。長期看,海外電商市場滲透率提升空間大,在目的地風險可控的情況下,我們相信電商出海是我國供應鏈和互聯網企業的能力與經驗的一個最佳結合點。

泛娛樂出海:打造線上平臺的第二生命線

遊戲出海:中國手遊廠商將基於國內成功經驗獲取更多海外市場份額

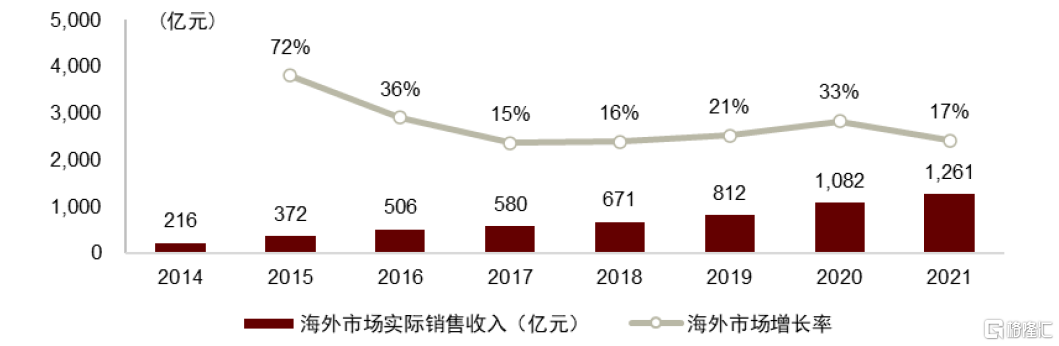

2021年,在2020年高基數基礎上,疊加未成年人防沉迷、版號暫緩發放等因素,中國手遊市場收入同增8%至2255億元,較2019和2020年分別18%和33%增速下滑較多。但海外市場仍有較大發展空間,據AppAnnie 1H21中國發行商在美日韓等重要市場均有20%以上份額;全球Top2000的手遊有23.4%來自中國的手遊發行商。

我們預計在國內監管壓力下中國手遊企業將加速出海。騰訊在不斷加碼海外遊戲投資及研發佈局,網易較受歡迎的手遊將於2022年陸續登陸海外重點市場。2021年國內遊戲市場規模同增6%至2965億元,中國自研遊戲海外收入同增17%至1261億元,絕對增量首次超過國內市場,我們預計2022年中國自研遊戲海外收入將同增20%至1513億元,接近國內市場收入的一半。

圖表:2014-2021年中國自研遊戲海外市場實際銷售收入

資料來源:遊戲工委,伽馬數據,中金公司研究部

我們預計在中國廠商擅長的SLG領域外,未來還將涌現更多的原創IP遊戲。據AppAnnie,1H21海外用戶遊玩最多的5款SLG類遊戲均來自於中國。據SensorTower米哈遊《原神》11月移動端全球收入2.07億美元,2020年9月上市至今總收入超過23億美元(不包括國內第三方安卓平臺),被評爲多項年度遊戲。網易的《明日之後》《荒野行動》《第五人格》則長期位列日本手遊暢銷榜前30名,目前網易來自日本的收入約佔其遊戲總收入的10%。

短視頻出海:利用已驗證的高效模式在海外市場迅速擴張

作爲國內短視頻領域的主要參與者,抖音與快手同樣重視海外市場的佈局。

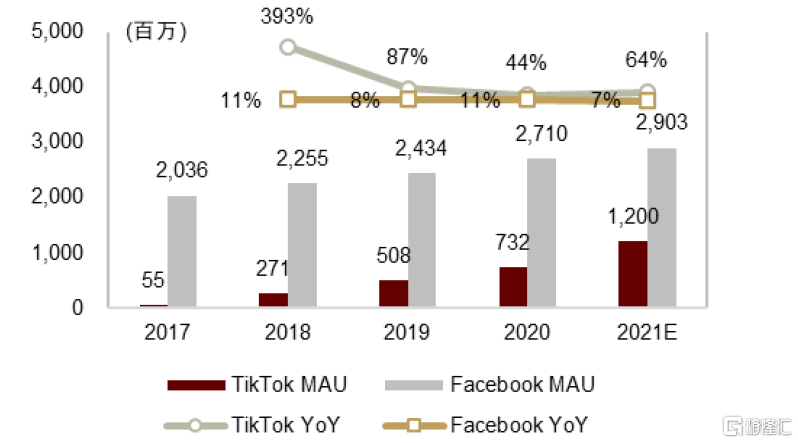

TikTok:2020年9月,TikTok全球MAU突破10億,僅用時不到4年,是全球內容平臺中突破10億MAU耗時最短的應用。我們預計2021年TikTok全球平均MAU將同比增長64%達12億人,繼續保持快速增長態勢。商業化方面,TikTok目前的商業化變現仍以廣告與直播爲主。廣告業務上,TikTok與小米、Infinix等達成海外營銷合作,同時與Playco等遊戲公司合作。電商業務上TikTok也在加快佈局,近期跨境電商App Fanno也已在歐洲五國上線運行。

圖表:TikTok與Facebook全球平均MAU增速對比

資料來源:公司公告,Latepost,36氪,中金公司研究部

Kwai:2Q21快手海外MAU達1.8億,3Q在海外市場費用收緊情況下,MAU、DAU/MAU、用戶留存及使用時長保持增長趨勢。公司已在海外市場試水直播與廣告變現。

泛娛樂應用出海:利用國內成熟商業模式找到國外藍海市場

Bigo:YY早在2014年前就開始佈局海外業務,2016年推出Bigo Live直播應用,2021年Q3 Bigo Live MAU爲3100萬人,營收同比增長9%。我們預計Bigo 2022年營收將同比增長15%達27億美元。

Yalla:Yalla憑藉對本地文化的深刻理解已經成長爲中東最大的語音社交娛樂平臺,旗艦產品Yalla與Yalla Ludo穩定發展。我們預計Yalla MAU同增57%至3765萬人,2022年營收將同增30%至3.57億美元。

此外,公司於21年10月推出了YallaChat 0.2版本,希望逐步向更豐富的功能和具有中東特色的IM產品邁進。此外公司計劃於2022年Q1上線中東第一款虛擬世界類社交產品。

互聯網硬科技:更“深入”,更“硬核”

互聯網行業積澱了寶貴的數字硬科技,一方面正深入傳統產業,成爲其重要的生產工具;另外一方面正持續迭代,讓技術更硬核。1)互聯網是較早以數據爲生產要素、以IT設施爲主要的生產工具、以算法爲生產關係的行業。互聯網的高速發展對IT基礎設施提出了更高要求,以阿裏巴巴爲例,爲了突破落後生產工具的限制,公司在2009年毅然選擇自研“飛天雲操作系統”建立阿裏雲,改造IT基礎設施,率先開啓了互聯網行業“上雲”的第一波進程。由此,傳統行業例如金融、工業、製造等借鑑經驗,開啓了中國的數字化進程。進入到雲計算與傳統行業融合的深水區,互聯網硬科技在技術、生態、應用側呈現出新的發展趨勢。2)從應用軟件到操作系統,再到更爲底層的硬件,互聯網公司錘鍊的技術更加硬核,互聯網是硬科技主要的誕生地之一、也是大批優秀工程師的搖籃。

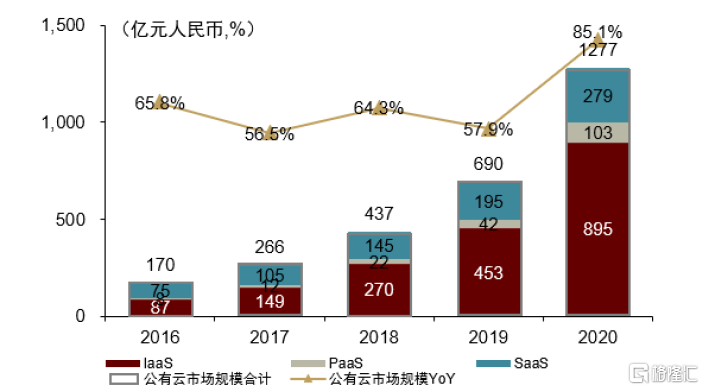

進入數字經濟與實體經濟融合的“深水區”

全球雲計算市場增速放緩,中國雲計算逆勢上揚。中國信通院統計2020年受疫情影響全球公有雲服務市場增速僅爲13.1%到2,083億美元;但中國公有雲服務逆勢上揚,同比增速達到85.1%,規模達到1,277億元人民幣,全球市佔率約爲9%。

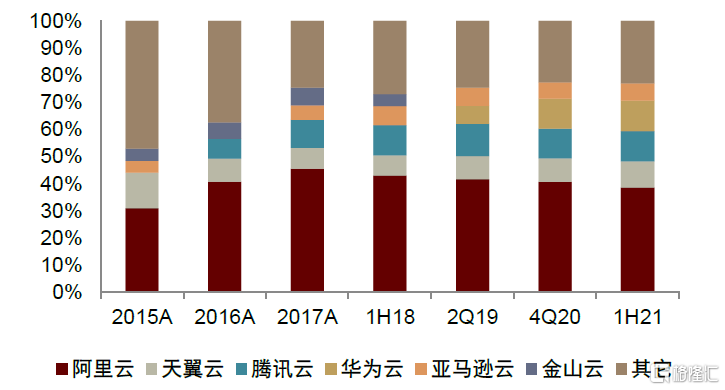

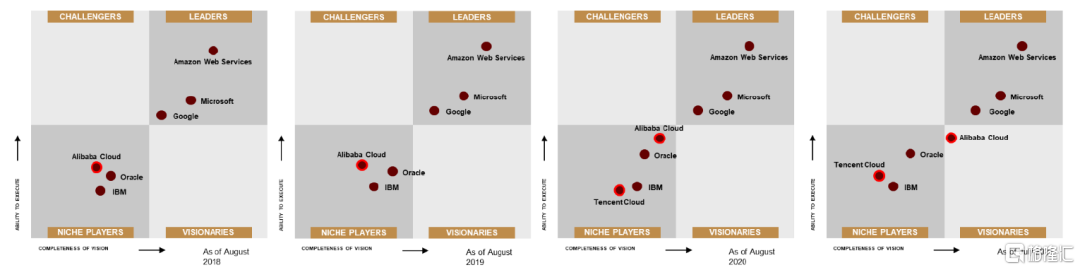

全球市場進一步向頭部集中,中國雲廠商破浪前行。根據Gartner統計,2020年全球公有雲市場CR5達到80.3%,亞馬遜、微軟和阿裏雲穩居前三。阿裏雲全球市場份額連續六年上漲至9.5%。在IDC的統計報告中,中國頭部公有雲廠商的集中度也在不斷上升,阿裏雲、天翼雲、騰訊雲、華爲雲、亞馬遜雲位列前五。Gartner《2021年雲基礎設施和平臺魔力象限》報告顯示,阿裏雲在“前瞻性”評估上有顯著提升,由“特定領域者”上升至 “遠見者”象限。中國雲廠商在全球競爭力逐漸加強。

圖表:中國公有雲市場規模及增速

資料來源:中國信通院,中金公司研究部

圖表:中國公有雲市佔率

資料來源:IDC,中金公司研究部

圖表:2021年雲基礎設施和平臺服務魔力象限

資料來源:Gartner,中金公司研究部

新技術:擁抱雲原生、硬件迭代、雲邊端深度融合

雲原生技術逐步成熟,全行業擁抱敏捷、彈性的雲原生。1)從技術發展來看,通用技術例如容器與編排技術等已經進入技術成熟或者整合期;而深化應用的邊緣容器等技術處於爆發期。2)從行業應用來看,雲原生靈活組合的標準能力也受到傳統行業的青睞。

雲計算廠商引領IT產業鏈變革。國際上,亞馬遜雲AWS推出基於Arm架構的自研處理器芯片Graviton;國內市場,華爲雲發佈Arm服務器芯片Kunpeng920,以及基於該處理器的三款TaiShan服務器;阿裏雲推出了搭載自研雲芯片倚天710的磐久雲原生服務器,打造開放的“一雲多芯”合作生態;騰訊雲也推出多款芯片和自研星星海服務器。

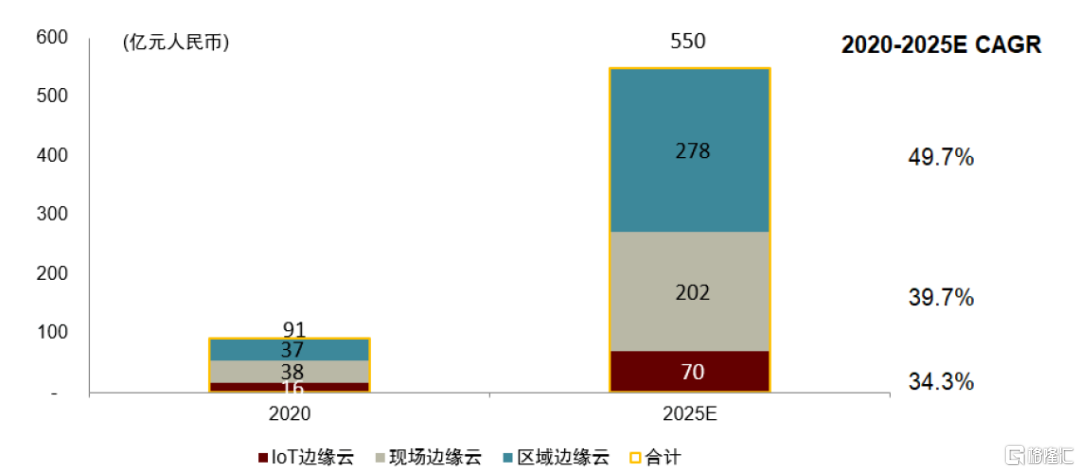

雲邊端一體化,滿足用戶側多樣需求。信通院調研數據顯示,2020年中國企業中僅有4.9%使用了邊緣計算,但計劃使用的比例高達53.8%。艾瑞測算2020年中國邊緣雲計算市場規模91億元,預計到2025年整體邊緣雲規模將以44.0%的CAGR增長至550億元,其中區域邊緣雲將憑藉互動直播、vCDN、車聯網等率先成熟的場景實現增速領跑。

圖表:邊緣雲的市場規模及增速

資料來源:艾瑞諮詢,中金公司研究部

新生態:開源崛起、智能化趨勢明顯、新一代信任體系亟待建設

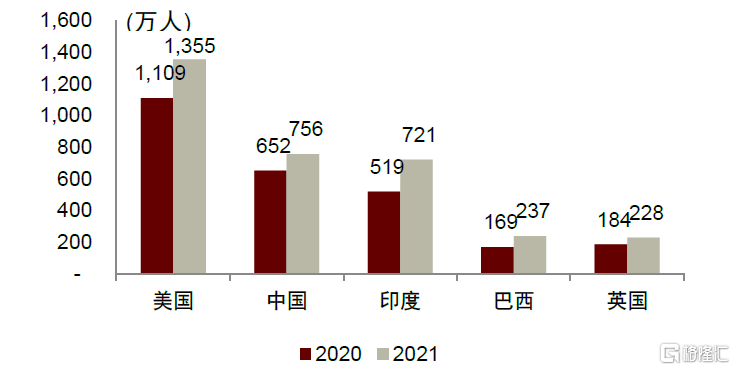

開源軟件以開放、共享、協同的新型生產方式,驅動全球信息技術發展。開源引領新一代信息技術創新發展,全球97%的軟件開發者和99%的企業使用開源軟件。從開源生態來看,代碼託管平臺GitHub發佈2021年的報告顯示過去一年裏,美國開發者數量最多有1,355萬人,中國排名第二有近756萬名開發者,相比2020年增加103萬人。另外各大開源項目的背後基本都有知名科技公司的支持,其中阿裏巴巴、PingCAP、百度、騰訊、京東位列前五。《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》指出,到2025年,建設2-3個有國際影響力的開源社區,培育超過10個優質開源項目。

圖表:全球主要國家GitHub開發者數

資料來源:GitHub,中金公司研究部

圖表:中國開源貢獻的主要科技公司

資料來源:《2021 中國開源發展藍皮書》,中金公司研究部

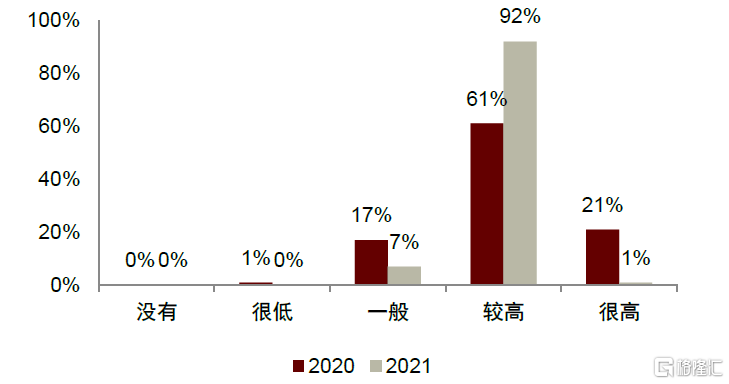

AI技術與雲計算結合將成爲雲計算下半場發展的重要方向。IDC數據顯示,中國部署使用AI技術的企業中超過62%使用時長超過1年,15%的企業超過3年;且46%的企業實現部分場景下AI應用落地,28%的企業已經開始向規模落地推進。雲廠商爲客戶在雲上提供智能化的服務是新增長點。

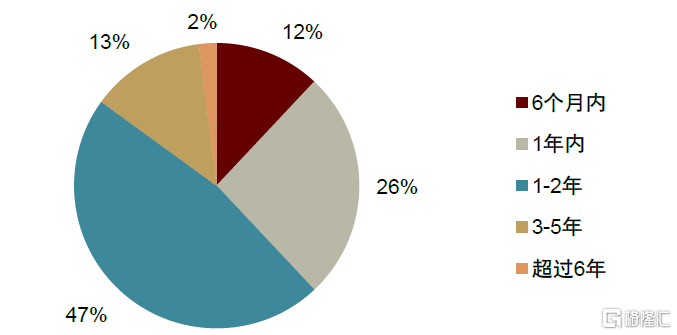

圖表:中國企業使用AI時長(2021年)

資料來源:IDC,中金公司研究部

圖表:中國企業AI成熟度分佈(2021年)

資料來源:IDC,中金公司研究部

新一代信任體系亟待建設。新的IT架構下,傳統的以數據中心內部和外部進行劃分的安全邊界被打破,無法高效防範風險。新一代的以零信任爲代表的信任體系和生態正逐漸形成。

新應用:數字化深刻影響企業組織,雲廠商生深入細分賽道貼身服務

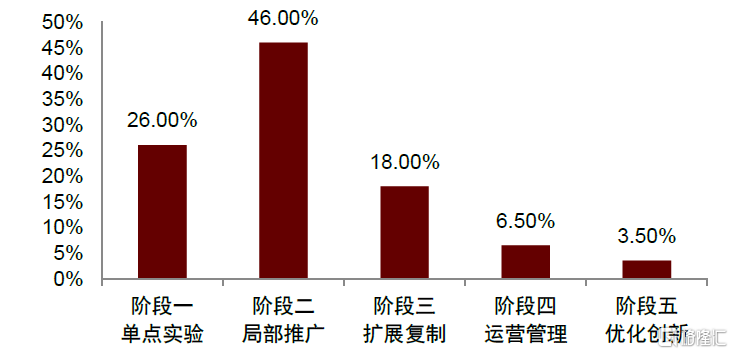

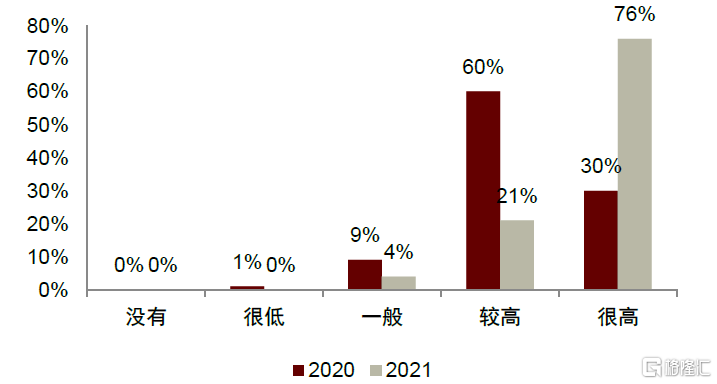

連續兩年甲子光年對2000家企業用戶的問卷調研中,企業對數字化帶來的競爭力有更加清醒的認知,企業推進數字化的迫切程度大幅增加。另外企業對於數字化價值的認知也從優化生產資料爲主逐步邁向推進企業組織架構改善。各大雲廠商在服務傳統行業客戶的時候,紛紛選擇深耕細分賽道提供貼身服務。

圖表:數字化對企業競爭力的影響

資料來源:甲子光年,中金公司研究部

圖表:推進數字化的迫切程度

資料來源:甲子光年,中金公司研究部

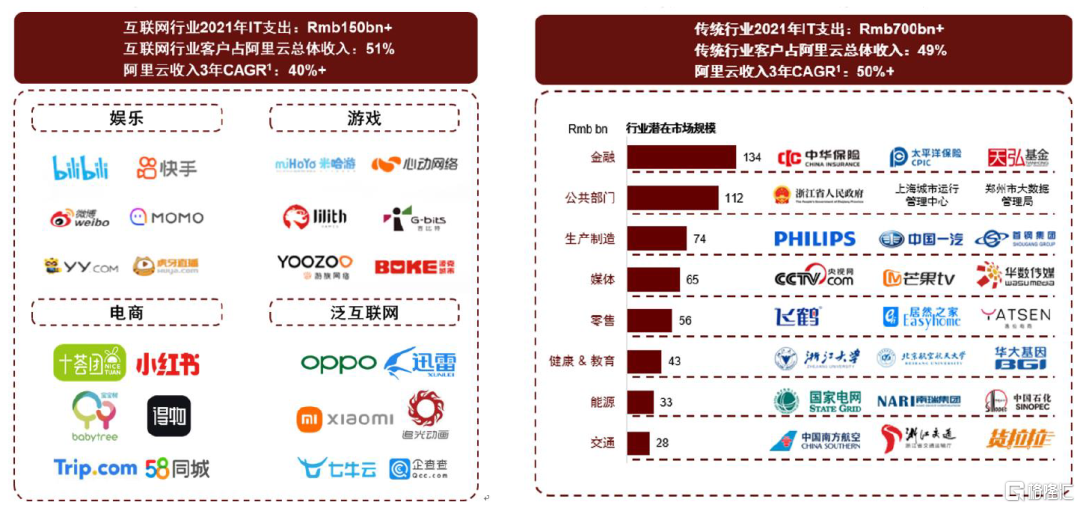

阿裏雲:傳統行業客戶驅動阿裏雲增長。截止3Q21過去十二個月,阿裏雲客戶超過400萬,3年ARPU CAGR超過40%,62%A股上市公司是阿裏雲的客戶,客均收入增速超過40%,收入結構逐漸多元化,計算、存儲、CDN以及大數據解決方案等產品滲透率也在不斷提升。

圖表:互聯網客戶爲阿裏雲的基石,傳統行業客戶爲阿裏雲新增長引擎

注:互聯網行業的收入已經排除了一位大客戶的影響;3年CAGR是從截至2018年9月30日的12個月到截至2021年9月30日的12個月

資料來源:阿裏巴巴2021投資者大會,中金公司研究部

騰訊雲:各行各業的數字化助手。騰訊雲發揮在重點SaaS領域的優勢,如騰訊會議服務了2億用戶,騰訊企點助力100萬家企業連接3.5億用戶,企業微信服務550萬家企業和組織,活躍用戶1.3億,通過企業微信服務的微信用戶數達到4億人。

圖表:騰訊產業互聯網布局和實現的成就

資料來源:騰訊產業互聯網年度案例,2021騰訊數字生態大會,中金公司研究部

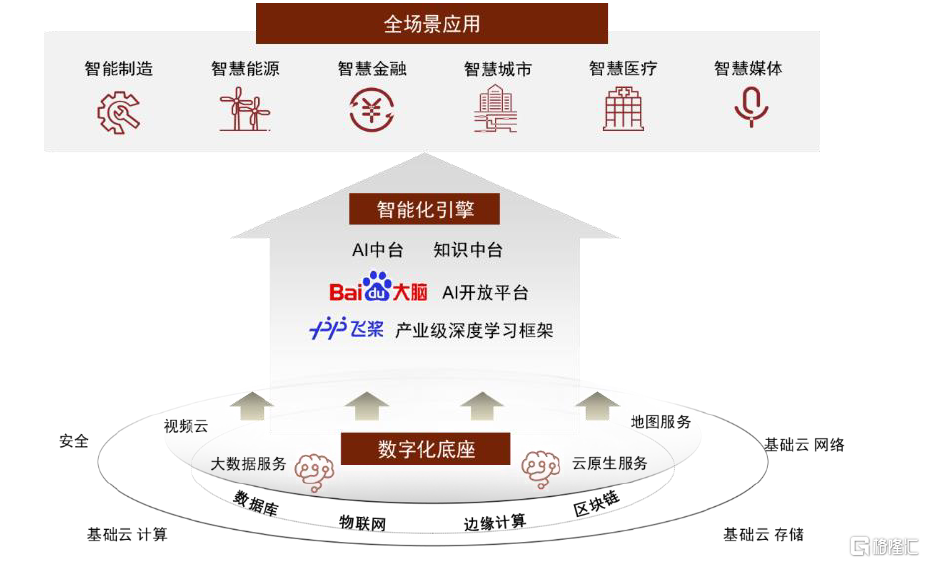

百度智能雲:雲智一體,向行業轉型升級。“百度智能雲架構2.0”基於“數字化底座”和“智能化引擎”, 打造“全場景應用”,與生態夥伴一起助力數字化轉型和智能化升級。

圖表:百度商業化路徑

資料來源:2021百度世界大會,中金公司研究部

進入硬核技術的“深水區”

爲了能夠不再過度依賴於不同羣體的收入差異,互聯網巨頭對“算法”的探索越發深刻,紛紛佈局能夠克服當代“鮑莫爾病”的“智能化”路徑。最典型的智能化硬核科技賽道爲自動駕駛/機器人技術。我們認爲:1)L3及以下的中低級別自動駕駛乘用車以及低速場景自動駕駛商用車/服務機器人不存在特別高的安全性要求,以及軟硬件成本中短期內有望快速下降,因此率先實現商業變現可能性較高;2)在較爲高速、高級別自動駕駛的領域尚需要一段時間的技術積累和運營驗證。不過高速商用車自動駕駛由於主要是載物,商業化和大規模上量時間點或將早於乘用車。對於乘用車的L4級別自動駕駛,近期在中國已經取得了不錯的進展,例如在北京、上海、廣州、深圳等大城市的特定區域,百度Apollo、小馬智行、元戎啓行、文遠知行等公司已經開展常態化運營,並且在北京亦莊百度和小馬分別獲得了商業收費批準;明後年市場預期有望看到安全員從主駕挪到副駕,逐漸向純無人化不斷邁進。

圖表:自動駕駛賽道分類和主要公司

資料來源:公司官網,中金公司研究部

互聯網公司向硬核技術進軍,推動了中國科技邁上新臺階,代表中國在全球舞臺上和頂尖高手過招,也鍛鍊了企業軟硬結合全方位的能力,爲企業長青、人才傳承鋪墊堅實基礎。

仰望星空,互聯網的下一階段元宇宙

圍繞增長的兩大命題

過去一年互聯網板塊出現超級跌幅,外部因素只是導火索,更深層次的原因或在於,行業如何在有限的物理世界裏,不停地做指數級增長?事實上,近期市場經常討論的如行業見頂的論述基本指向對這個邏輯的質疑。

與此同時,隨着技術的進步,生產和消費的範式發生了變化。農業經濟時代大部分人蔘與生產,但只能保證生產者的溫飽並滿足小部分人有超額消費;工業經濟時代是全民生產、全面消費的階段,普通民衆能享受到以往頂端人羣的消費水平;數字經濟時代生產力提升幅度較大,也許少部分生產者能滿足大部分人的消費需求。

兩大命題交匯於一點——所謂“元宇宙”

對於命題一,我們思考的是人類生產力發展方向;對於命題二,思考的是生產關係,如果真的因爲生產力發達,而不需要那麼多人蔘與生產,那他們如何獲得消費能力呢?作家劉慈欣曾提到“人類面前有兩條路“一條向外,通往星辰大海;一條向內,通往虛擬現實”。物質的消耗有盡頭,人對信息的需求是無法被徹底滿足的,在追求無止境信息的過程中,或許孕育着通過消費活動產生數據的可能性,而數據會是一種重要的生產要素。這樣就可以通過消費,進一步獲得消費的能力。我們驚喜地發現,兩大看似不相關的命題竟然能交匯於一點,解決生產力問題的同時完美解決了生產關係的命題。

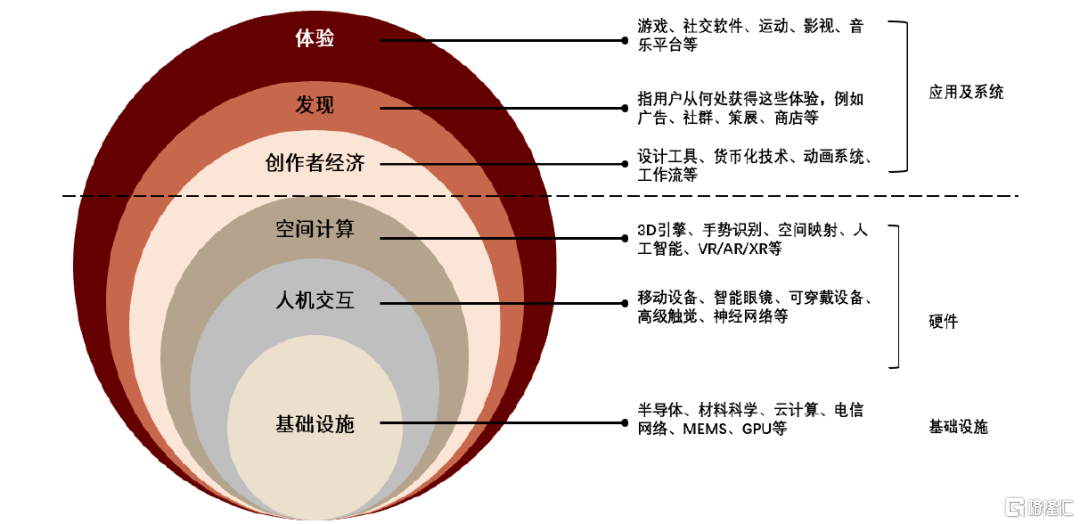

解決增長瓶頸的關鍵點在於信息的升維,信息形態從文字到圖片再到視頻,傳播的信息量和維度越來越豐富,若試圖超越視頻,可能的方向是帶給用戶更立體、更沉浸的感受,將物理信息在新的信息維度裏栩栩如生地體現出來。因此我們認爲所謂市場熱議的“元宇宙”,出發點是讓人們遠程置身於算力生成的空間之中,還原甚至超越現實社會裏的社交、娛樂、工作、生活等活動。

圖表:元宇宙的六個層級

資料來源:Beamable,中金公司研究部

元宇宙硬件變數大,商業模式相對成熟,但硬件的變數也會間接導致商業模式的不確定性

元宇宙激起了各界激烈的討論,尤其是理論的暢想。理論發展千萬倍領先於實體技術的核心原因也在於實際的技術難度較大,比空想的理論同樣複雜千萬倍。

► 第一步是技術上的基礎。元宇宙帶給用戶更立體、更沉浸的感受背後的支撐技術是路徑追蹤算法的算力以達到實時沉浸的渲染能力,目前的硬件和算力水平依然有不小差距。這需要例如半導體、材料科學、5G、MEMS、GPU等硬科技發展,例如用於顯示幾何體和動畫的3D引擎、繪製和解釋內部和外部世界-地理空間映射和物體識別、語音和手勢識別、來自設備(物聯網)的數據集成和來自人的生物識別技術(用於身份識別以及健康/健身領域的量化自我應用)等的發展。

► 第二步,如果具備一定的技術,技術如何以合適的應用形式展示給用戶,到底是VR、AR、MR之類的可穿戴設備,還是可植入人體的芯片,抑或其他形式,仍然是探索中的命題。

► 第三步,軟件上的構建,到底是多大範圍的數字孿生,具體是什麼樣的服務、創建者是誰、參與者是誰、維護者是誰、規則如何制定等等。

我們觀察到大部分入局者的努力都集中在第二步和第三步,即探索應用的形式和具體服務的形式,如果考慮到第一步仍然可能是5-10年甚至更久的過程,我們認爲以上探索的前提是,即使不依賴元宇宙,目前的商業模式依然是可持續的,因爲我們無法準確預判技術成熟的時點。

在第二步應用的探索方面,目前出現的下個階段硬件雛形有AR、VR或者虛擬與現實更好層次的融合互動,即MR。

► VR眼鏡:採用完全沉浸式現實方式,穿戴者與現實世界完全隔離,通過設備顯示置身虛擬世界。目前代表產品有Facebook Oculus Quest 2、Sony PS VR、HTC Vive等;

► AR眼鏡:採用光學透視現實,穿戴者透過顯示器鏡片看到真實世界,計算機生成的圖像被疊加在顯示器上,但虛擬與現實世界無法相互迴應。目前產品有Vuzix Blade Smart Glass、Kopin Solos、Google Glasses;

► MR眼鏡:採用視頻透視顯示,設備通過多個安裝在頭部的攝像機捕捉真實世界場景,攝像機捕捉的畫面結合計算機生成的圖像呈現在穿戴者眼前。單獨的AV產品目前還沒有,大多是將這種顯示技術與沉浸式顯示或光學透視顯示結合,形成VR型MR或AR型MR,主要特點爲虛擬與現實的融合與高層次互動。產品有Varjo的XR-3(VR型MR)、微軟的Hololens 2(AR型MR),以及尚未推出的Apple MR等。Apple MR預計將在2022年下半年推出,Apple MR將不會是獨立設備,而是需要通過藍牙連接到iPhone或MacBook進行使用。

在技術成熟度上來講,VR較成熟,但在功能及使用體驗的升級上仍有較大完善空間。VR眼鏡目前也實現了消費端量產,根據IDC預測,2025年預計出貨量可達5,000萬臺以上。AR技術對光學技術要求非常高,技術突破有難度,伴隨的性能優化在消費級較爲初步階段,AR對交互所需SLAM和UWB技術,甚至更遠階段的腦機接口,尤其是非侵入型,將爲未來2C的主要方向,目前AR主要以2B與2G收入爲主,輔助交通、安防等部門。

在第三步具體服務的探索方面,看起來模式更輕、更垂直細分,但不確定性更大。前兩個環節有基礎的競爭者會捎帶提供第三步的服務,或者前兩步完善後,大量三方入局。因爲縱使形態變了,內核還是一致的,如手遊爆發兩年後,厚積薄發的騰訊、網易等。無論何種形式,現階段入局、且核心就是探索元宇宙方向的參與者都不具備優勢。

總結而言,目前階段技術成熟的變數較大導致了主力應用的不確定性,進而導致了具體服務上更大的不確定性。我們認爲應該重點關注前兩步的機會,尤其是大公司爲佈局元宇宙Capex增加的確定性機會;早期儘可能迴避貿然進入第三個步驟裏垂類服務探索的公司,尤其是把商業模式的成敗建立在元宇宙上的公司,因爲即使基礎技術成熟了,相關機會也更大概率屬於早已在相應方向上積累充分的非元宇宙公司。

風險提示

宏觀經濟發展不確定性風險:疫情給宏觀經濟發展帶來了較多不確定性或致使部分公司業績波動。

監管政策變化風險:目前針對互聯網行業的監管政策尚未完全落地,未來仍存在政策方向和力度等方面的不確定性。

行業創新不及預期風險:創新成果研發失敗或商業化進程受阻風險;行業現有硬件能力無法支持創新風險。

行業競爭加劇風險:面對有限的創新機會,一擁而上的參與者可能會加劇行業競爭,推升平臺成本影響盈利水平